トタン屋根について

トタン屋根とは?

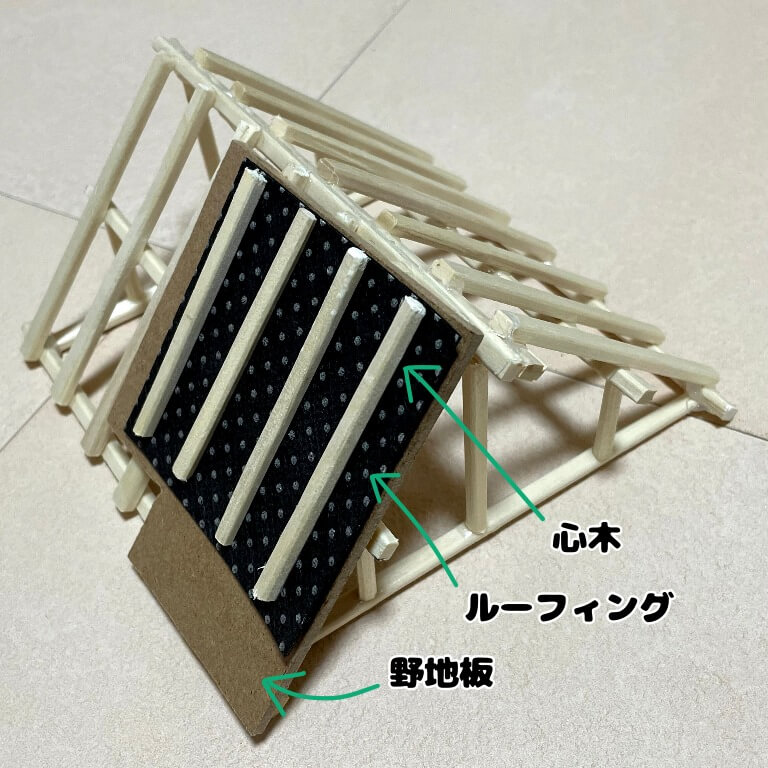

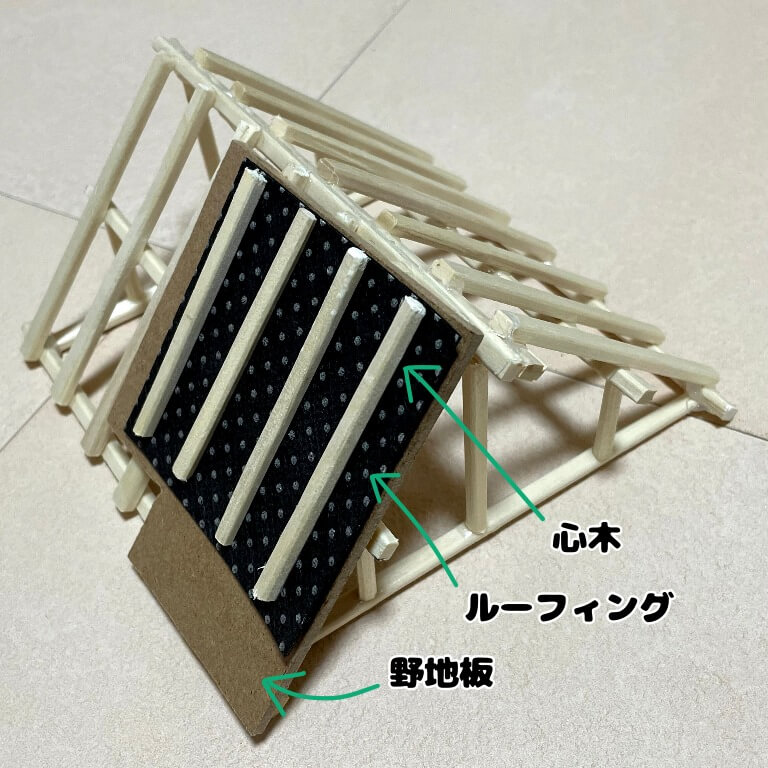

1950年代(昭和25年頃)、瓦棒葺き(かわらぼうぶき)と呼ばれる「トタン板と心木を使った屋根」が普及しました。

鋼板に亜鉛メッキを施したトタン板は、

〇軽量で地震に強い

〇積雪にも耐えられる

〇継ぎ目が少なく、低勾配でも雨漏りしにくい

〇施工が簡単で工期が短い

〇費用が安価

このような理由から全国的に普及していきました。

心木あり瓦棒葺きとは?

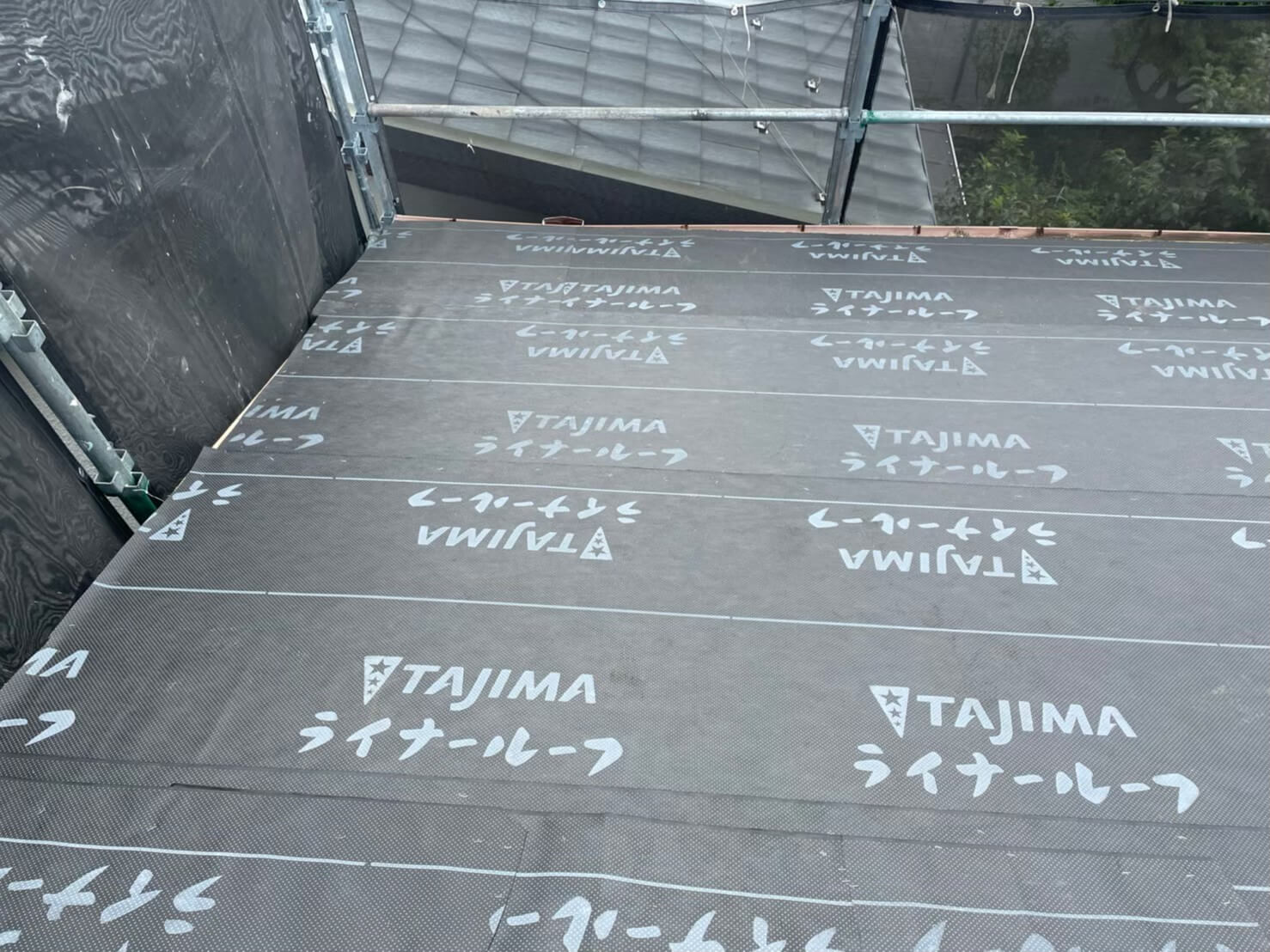

「心木あり瓦棒葺き」とは、ルーフィング(防水シート)の上に心木と呼ばれる角材を打ち付け、そこに金属板を巻き付けて釘で固定していく工法です。

Meiちゃん

Meiちゃんこの工法に使われる心木は木材なので・・・

〇軒から雨水を吸い込んで、心木が腐食する可能性がある

〇心木が腐食すると釘の固定力が弱まる

〇固定力が弱まると、強風で屋根材がめくれる可能性がある

そこで登場するのがコレ!

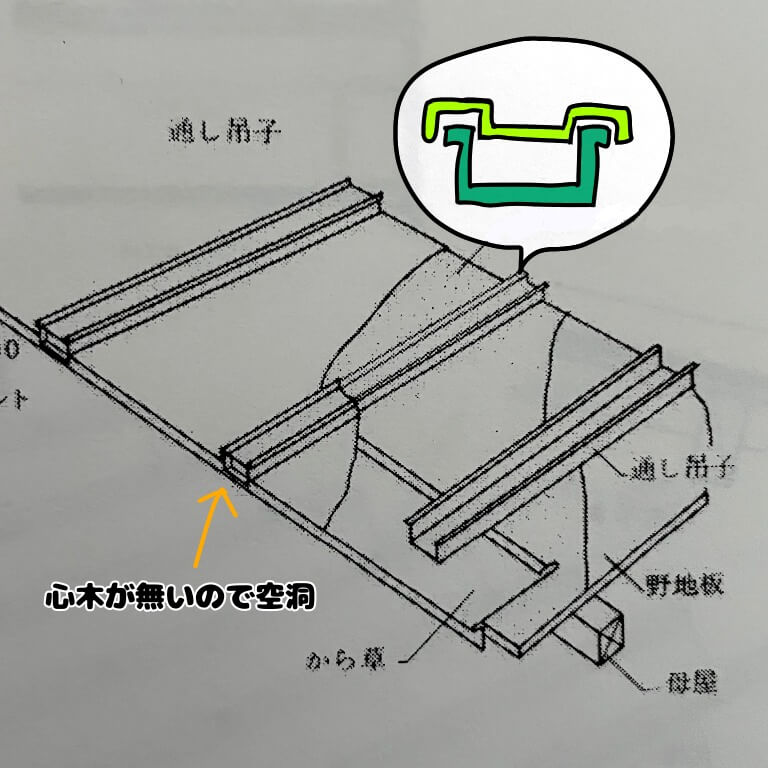

心木なし瓦棒葺きとは?

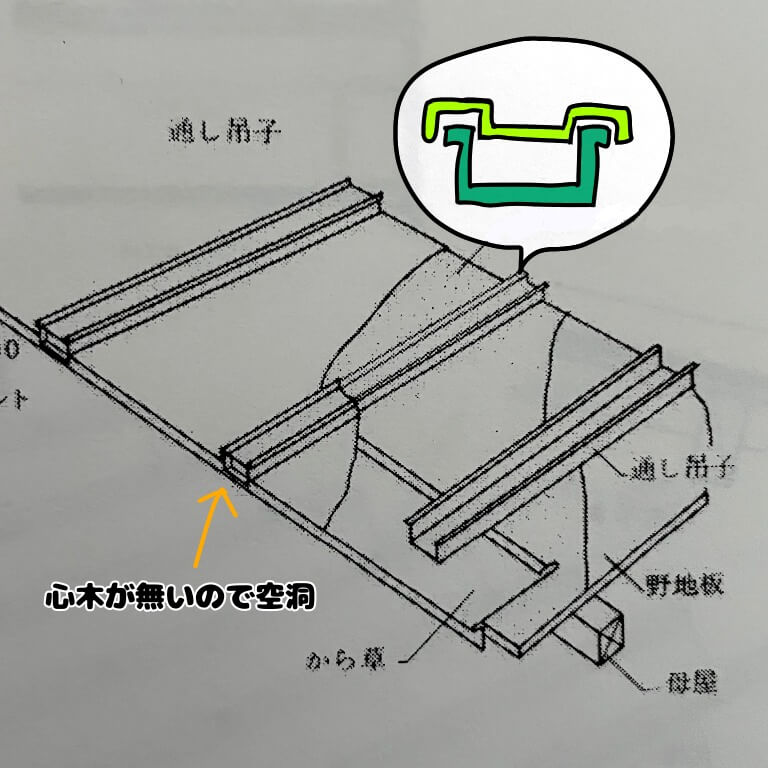

「心木なし瓦棒葺き」は、心木を入れない通し吊り子に、両端を立ち上げた金属板の溝板を設置して、さらにキャップ(瓦棒包み板)をかぶせて仕上げる工法です。

三晃金属工業株式会社というメーカーが有名なため、三晃式(さんこうしき)とも呼ばれます。

心木がないことで、瓦棒が腐食するデメリットを回避するべく考案された工法ですが、内部が空洞になっているため、雪の重みなどでつぶれてしまうことがあります。

吊り子の一部分がへこんでしまうとそこに雨水が滞留し、最終的には屋根材が腐食してしまいます。

心木は無いから腐らないけど、今度は凹みに弱いんだね

大丈夫!近年はさらに進化したものがあるよ

心木なし瓦棒の進化版「立平葺き」とは?

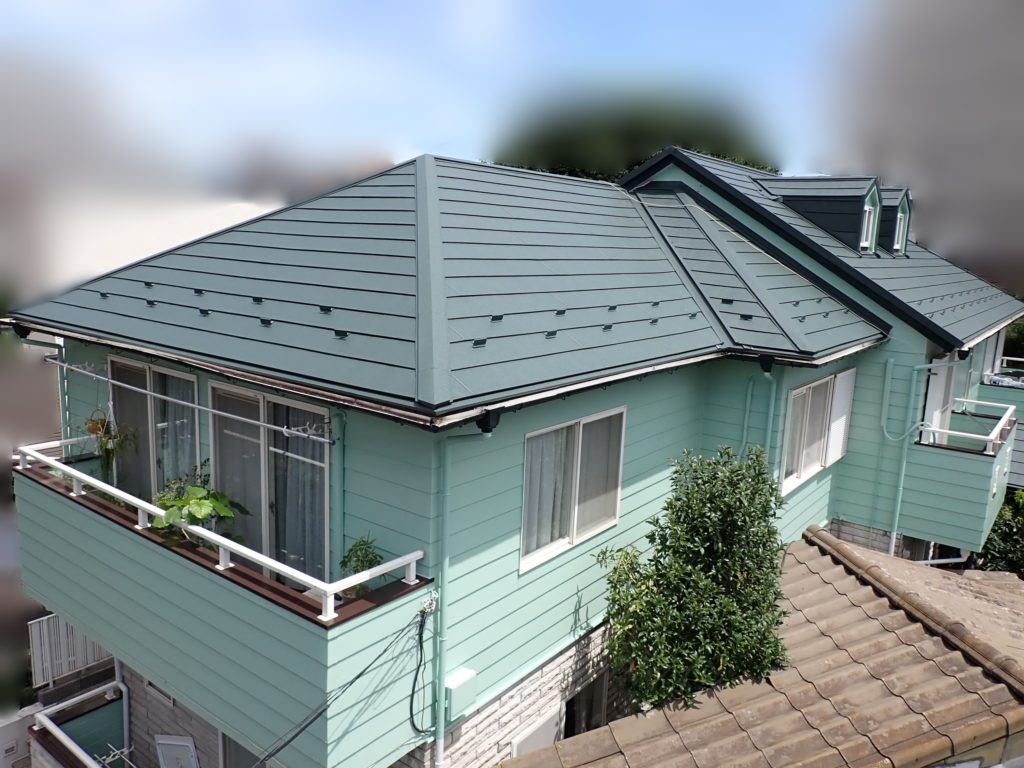

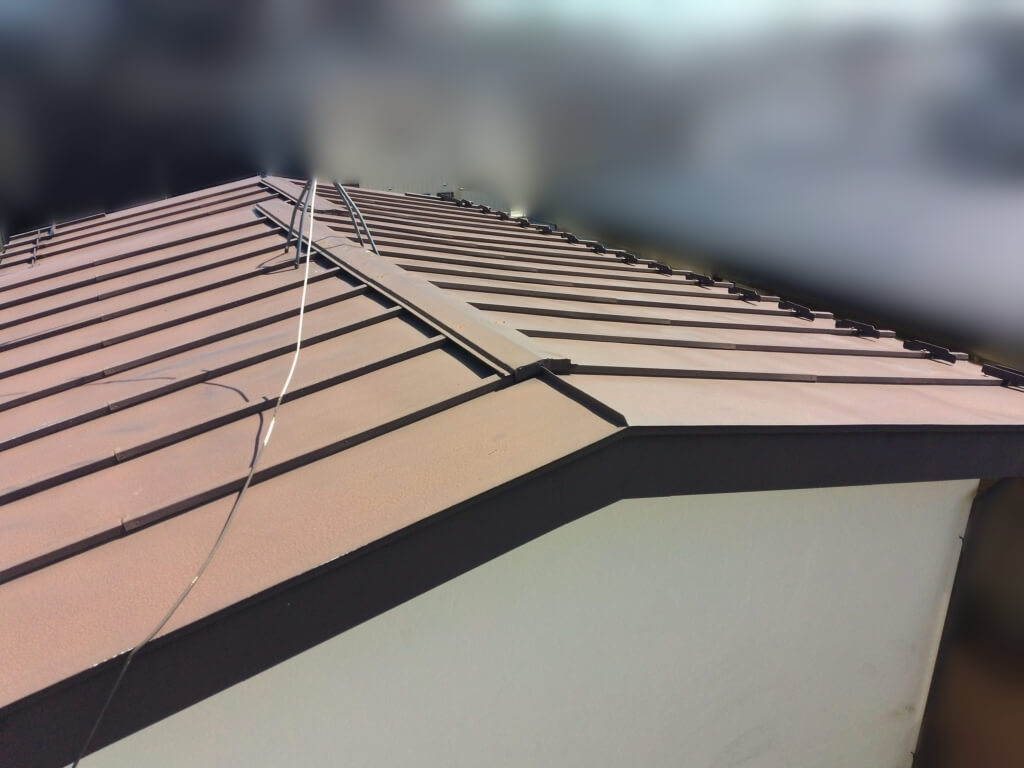

「立平葺き」とは、心木なし瓦棒葺きがさらに進化した、近年主流となっている工法です。

「ハゼ葺き」と「嵌合(かんごう)式」の2種類があり、それぞれ留め方が違います。

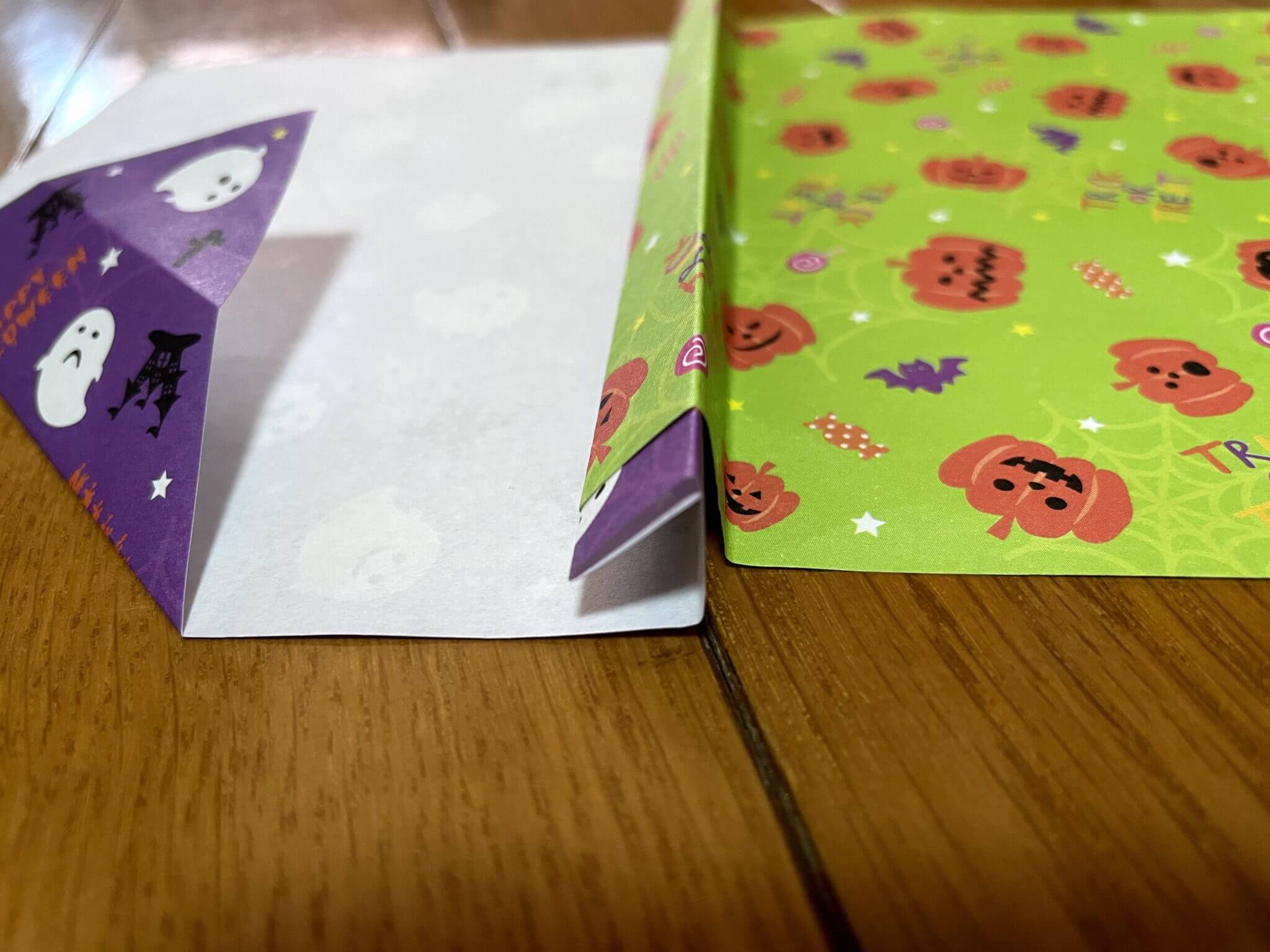

ハゼ葺き

2枚の金属板を一緒に折り曲げ、ひっかけ合わせます。

写真が無いので折り紙で折ってみたよ

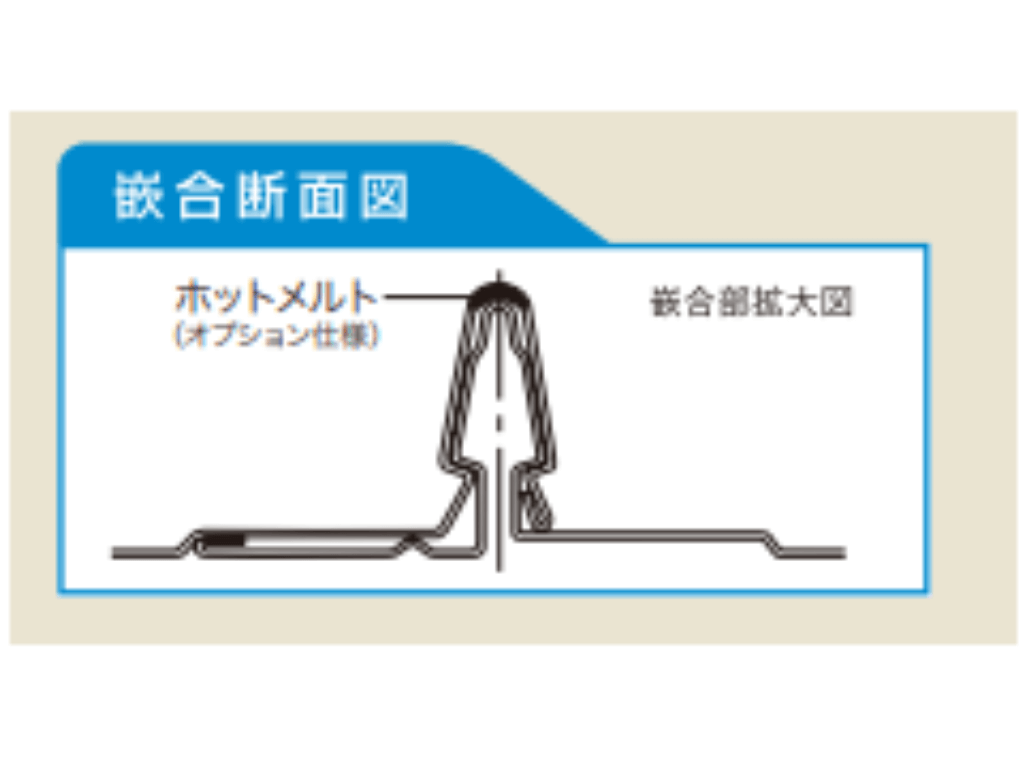

嵌合(かんごう)式

上と下のパーツをパチンとはめて固定します。

これらの工法は、心木がないので瓦棒が腐食する心配がなく、空洞がないので凹んで雨水が溜まることもありません。

やねかべマイスターでは「協和のアールロック」を使います!

トタン屋根の耐久性

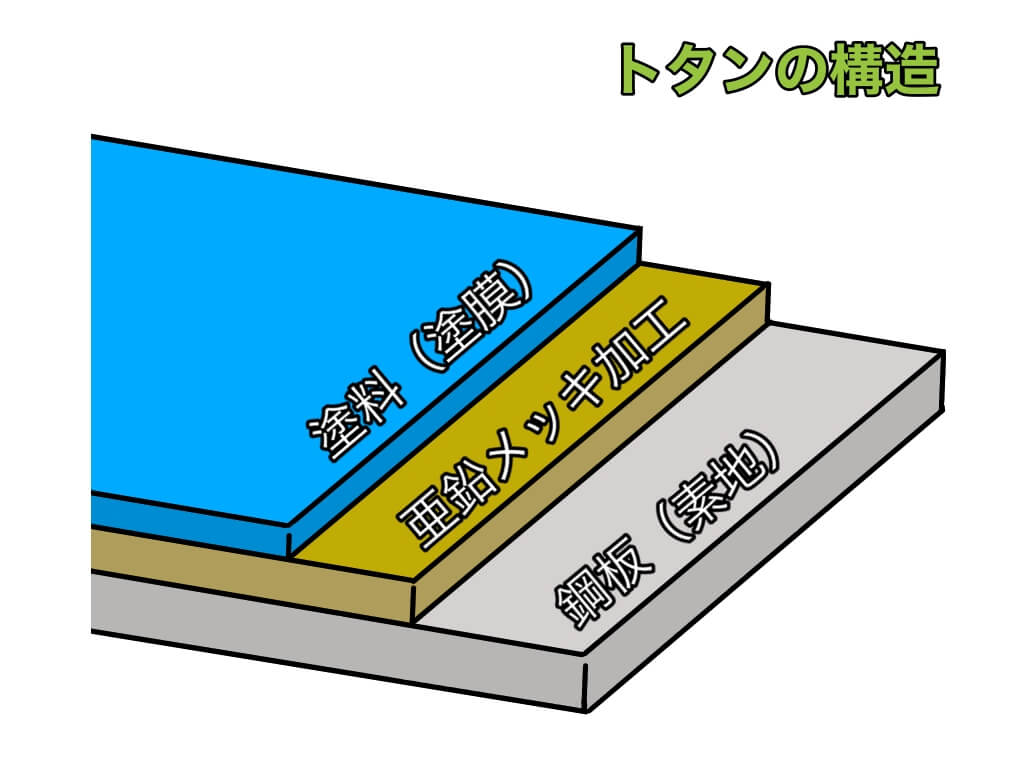

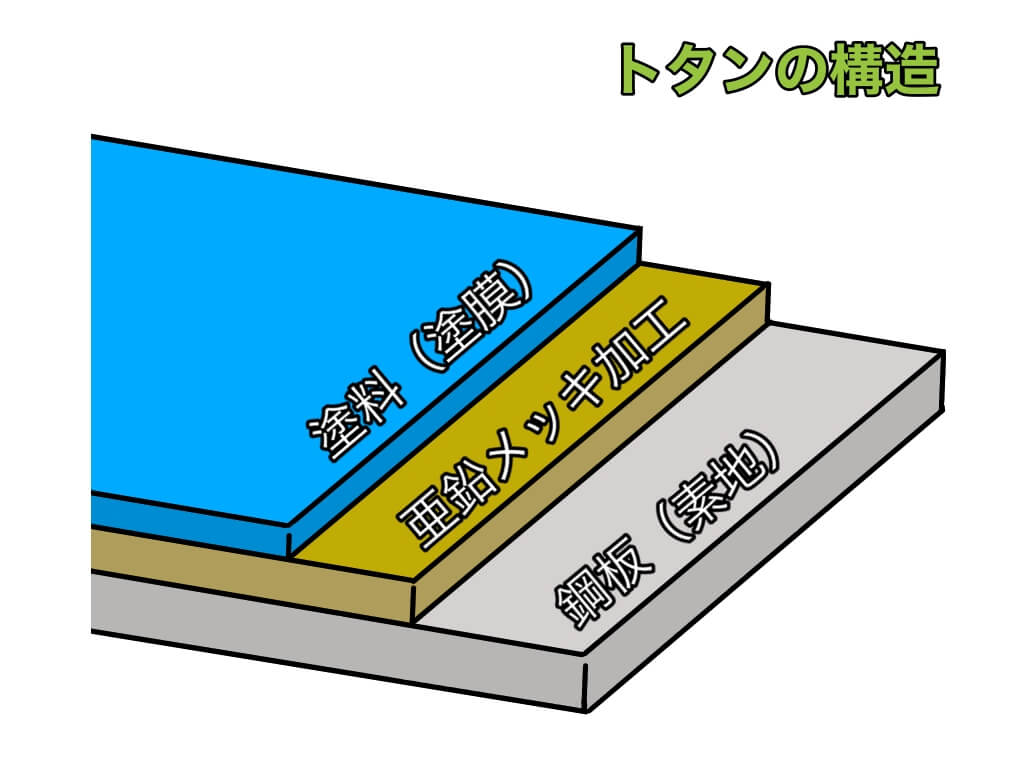

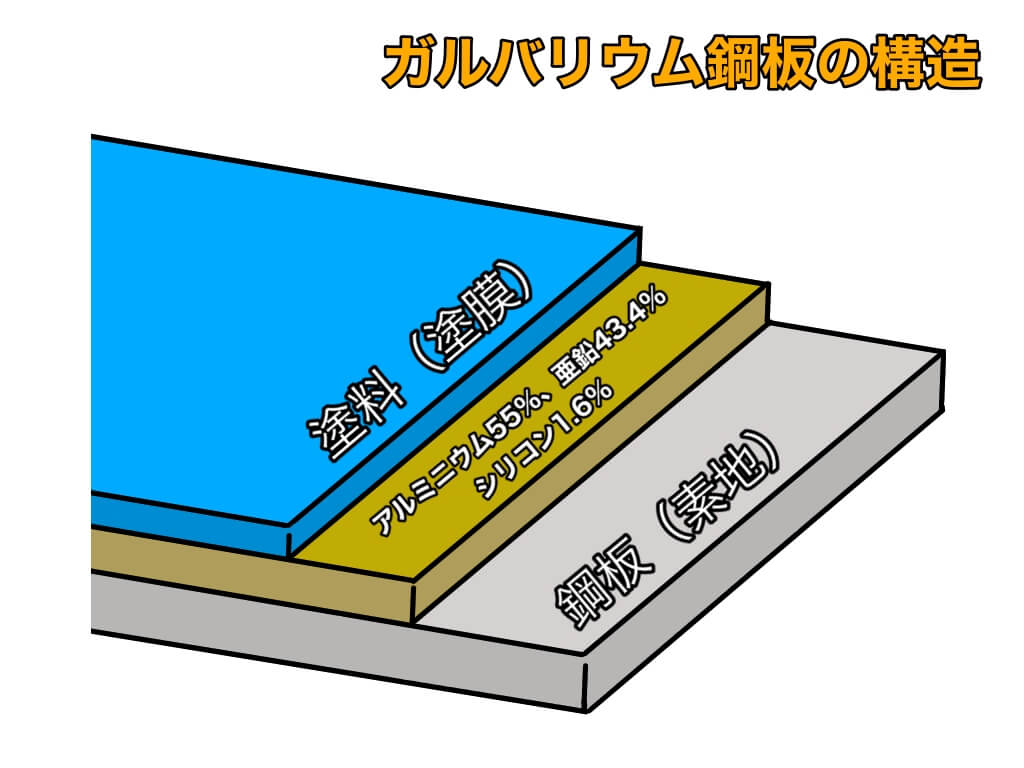

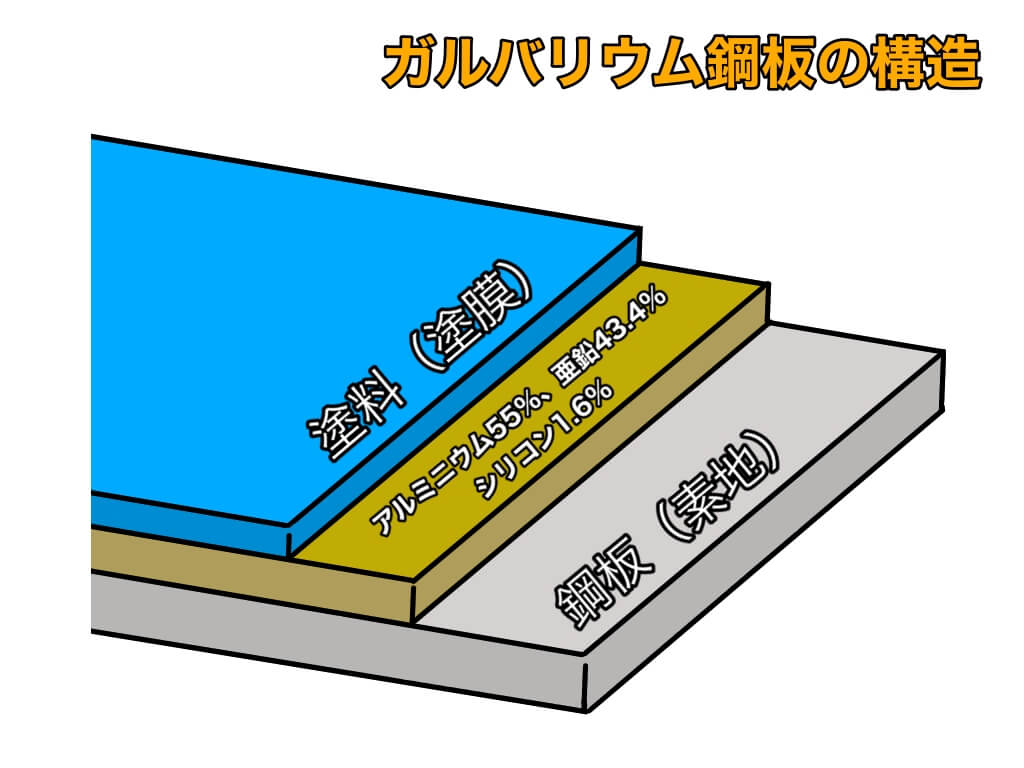

トタンは、鋼板(素地)に亜鉛をメッキ加工し、その上に塗料を重ねた構造になっています。

錆やすいイメージがありますが、亜鉛でメッキ加工することによって犠牲防食が起こるため比較的錆びにくく、大正時代ごろから屋根材に多く使われてきました。

犠牲防食とは・・・

素地の金属よりもイオン化傾向の大きな金属をメッキすることで素地を保護する方法。

もし亜鉛メッキに傷がついて鋼板(素地)が出ても、亜鉛が先に腐食することで鋼板の腐食を遅らせることができる。

しかし、いくら亜鉛が守ってくれるといっても、素地の腐食を完全に止めることは出来ません。

サビが深刻化すると屋根材に穴が開いたり、屋根材を留めている釘が抜けて屋根材がはがれてしまう可能性があります。

そこでおススメなのが、ガルバリウム鋼板です!

金属は日々進化を続け、亜鉛メッキ加工だけだったトタンは、現在では亜鉛にアルミニウムとシリコンを加えてより錆に強くなった鋼板が開発されました。

ガルバリウム鋼板なら、

〇穴あき25年保証

〇塗膜(ひび、割れ、ふくれ、はがれ)15年保証

〇遮熱性UP

穴あき保証が25年のため、穴あきに対しては25年間塗装不要です。

また、葺き替えることで、

〇棟下は「樹脂製垂木」使用で『耐久性UP』

〇棟板金を「釘」ではなく「ビス」で留めて『飛散防止』

〇新しい防水シートで『雨漏り防止』

〇本体は嵌合式で『めくれ・はがれ防止』

定期的なメンテナンスで確認する箇所が減らせます!

備えあれば憂いなし!腐食が起こる前に対策を行おう