Meiちゃん

Meiちゃん縄文時代から現代まで、屋根の歴史をざっくりご紹介します!

縄文時代から弥生時代

昔々、屋根は草葺きでした。(ススキ、チガヤ、スゲ、アシ、稲藁、小麦藁など)

茅葺き(かやぶき)は、建物内部に水が入りにくい構造になっていて、耐久性に優れ、耐用年数は30年以上と言われています。

しかし、火には弱く、防風や強風に吹き飛ばされるデメリットがありました。

昔々、屋根は草葺きでした。(ススキ、チガヤ、スゲ、アシ、稲藁、小麦藁など)

茅葺き(かやぶき)は、建物内部に水が入りにくい構造になっていて、耐久性に優れ、耐用年数は30年以上と言われています。

しかし、火には弱く、防風や強風に吹き飛ばされるデメリットがありました。

茅葺きの「カヤ」は屋根を葺くイネ科植物の総称なんだよ!

「茅(カヤ)」という植物があるわけじゃないんだね!!

古墳時代から安土桃山時代

この時代、檜皮葺き(ひわだぶき)や杮葺(こけらぶき)といった手法がありました。

檜皮葺(ひわだぶき)・・・檜(ひのき)の樹皮を用いて施工する日本古来の歴史的な屋根葺手法で、7世紀後半(飛鳥時代頃)にはすでに文献に記録が出てきます。

写真は静岡県にある「小國神社」。

檜皮葺(ひわだぶき)・・・檜(ひのき)の樹皮を用いて施工する日本古来の歴史的な屋根葺手法で、7世紀後半(飛鳥時代頃)にはすでに文献に記録が出てきます。

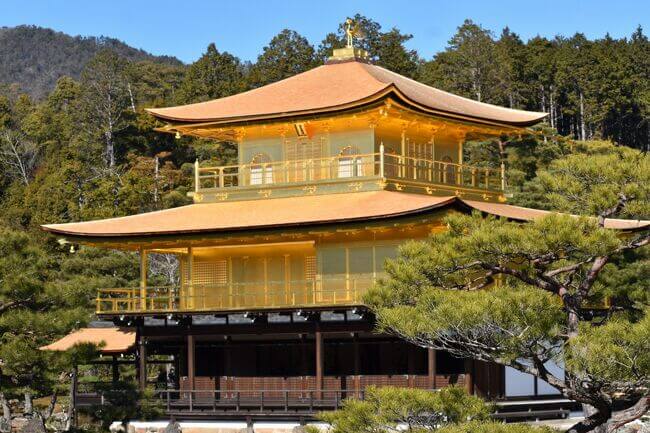

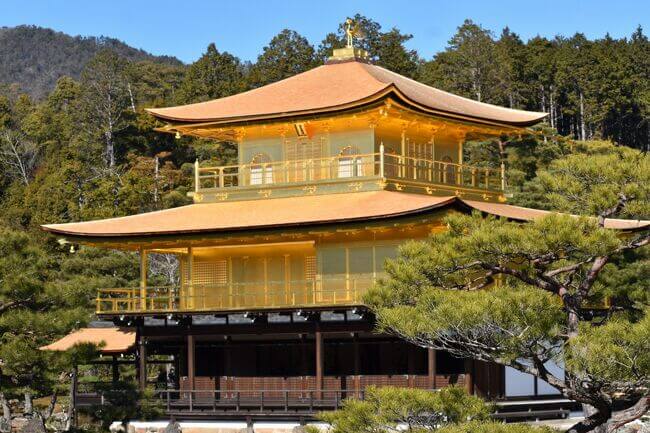

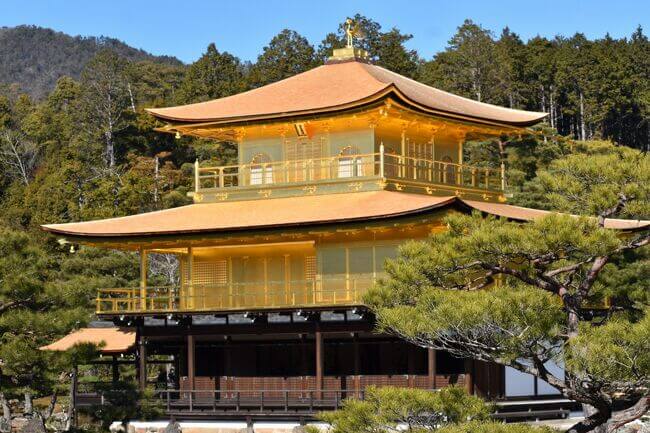

杮葺(こけらぶき)・・・木の薄板を幾重にも重ねて施工する工法で、多くの文化財で見ることが出来ます。

1397年(室町時代)に建立された「金閣寺」もこの手法です。

杮葺(こけらぶき)・・・木の薄板を幾重にも重ねて施工する工法で、多くの文化財で見ることが出来ます。1397年(室町時代)に建立された「金閣寺」もこの手法です。

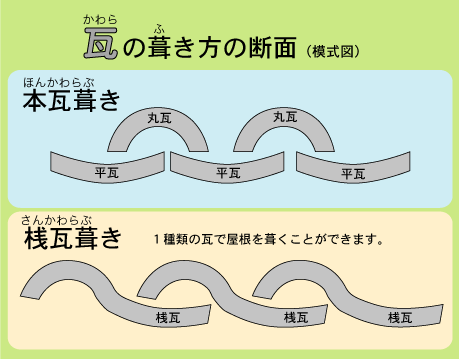

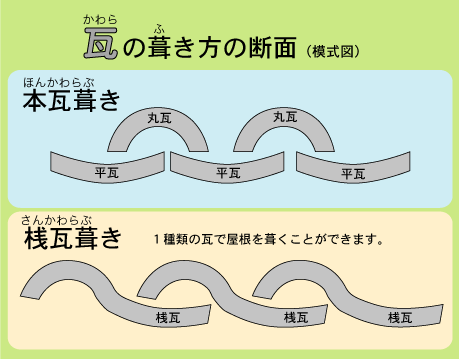

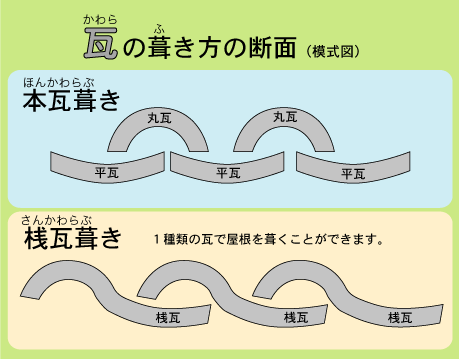

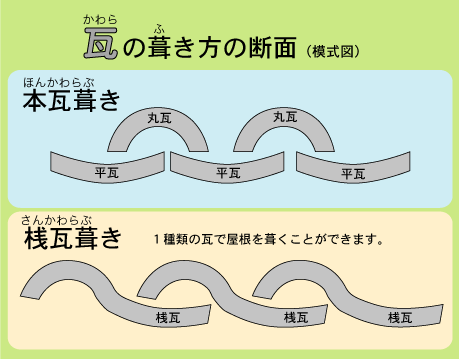

日本書記によると、「瓦」は飛鳥時代に仏教とともに伝わってきましたが、重くてとても高級品なので一般庶民には普及せず、寺院や宮殿などに使われたそうです。

「柿(カキ)」と「杮(コケラ)」は同じように見えて別の漢字なんだって!

江戸時代

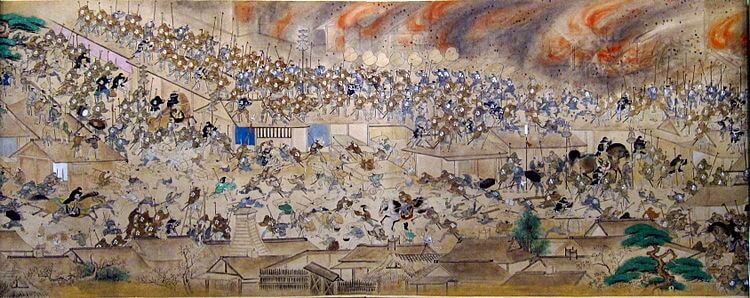

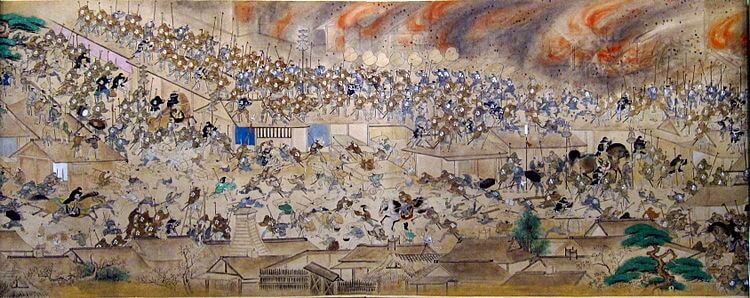

1600年頃、江戸大火災が起こり民家にも瓦を使うようになりました。しかし「瓦は高価なもの。贅沢はいけない。」という禁止令がありなかなか普及しませんでした。

1601年、日本橋から火が出て江戸の町を一夜で灰にするほどの大火が相次いで発生しました。その後、幕府は「町中草葺き屋根ばかりだから家事が絶えないんだ。みんな板葺きに替えよ!」と命じました。まだ一般民家に「瓦」は普及しません。

1657年、明暦の大火が起こりました。延焼面積・死者ともに江戸時代最大の大火事で、江戸の大半が焼けました。火災に強いはずの瓦でしたが、「重量が重く破壊消火に邪魔だ」と言われ、その後60年にわたって土蔵以外の建物に使用することが禁止となりました。瓦の代わりに土や牡蠣殻が使われたそうです。

1674年、瓦師の西村半兵衛さんが「丸瓦」と「平瓦」を一体化し軽量化した「桟瓦(さんがわら)」を発明しました。それまでの瓦は重量がありコストがかかるため生産性があがらなかったのですが、この「桟瓦」は木型を使った大量生産が可能でコストダウンできる、画期的な製造方法でした。それでもまだ一般民に「瓦」は普及しません。

1674年、瓦師の西村半兵衛さんが「丸瓦」と「平瓦」を一体化し軽量化した「浅瓦(さんがわら)」を発明しました。

それまでの瓦は重量がありコストがかかるため生産性があがらなかったのですが、この「桟瓦」は木型を使った大量生産が可能でコストダウンできる、画期的な製造方法でした。それでもまだ一般民に「瓦」は普及しません。

1720年、度重なる大火災のため、ついに防火対策のために瓦の使用が許可されました。瓦を載せるためには建物の柱を強化しなければならないので強制は出来ず、 大岡越前守忠相は「すぐにとは言わないが、できるだけ実施して欲しい」と奨励しました。

1788年、天明の大火が起こりました。京都で発生した史上最大規模の火災で、京都市街の8割以上が焼失しました。

1792年の大火のあとは、ついに「瓦以外の家は建ててはいけない」という制度が出来ました。

大火が起こるたびに「瓦」は禁止されたり、奨励されたり、強制されながら、技術の進歩と併せて徐々に民家へと普及していきました。

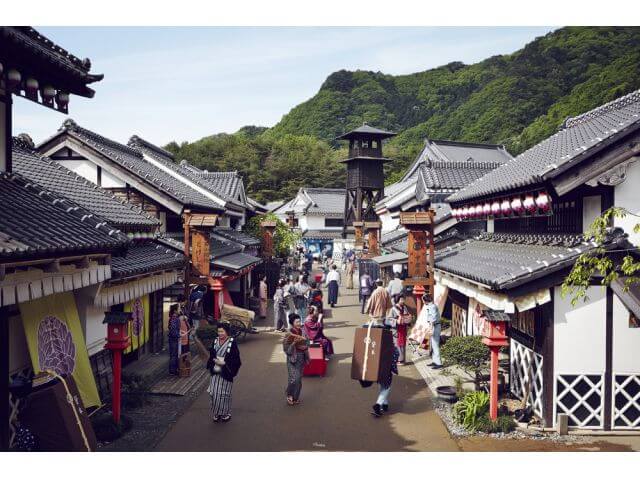

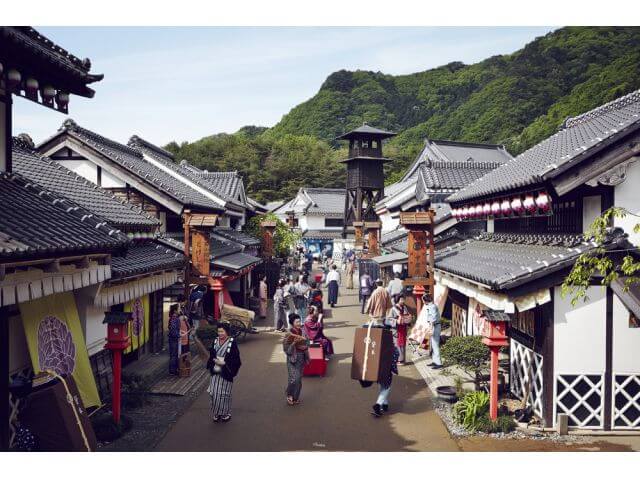

江戸時代をモチーフにした「日光江戸村」では、瓦が使われた建物がたくさん並んでいます。

しかし、日本海側の積雪地帯を中心とした寒冷地では、粘土瓦は内部の水分が凍結して破損や剥がれ落ちることが多く、あまり普及しませんでした。

その後、技術の進化と法改正のおかげで、瓦製造が産業として各地で確立されました。それぞれの風土にあった土で作る「瓦」は、その土地の災害に強い「瓦」になっていったのです。

屋根の歴史は、江戸時代で急速に変わっていったんだね!

明治時代・大正時代

明治維新以後、ヨーロッパやアメリカから洋風建築技術が導入され、鉄筋コンクリート作りの建築が輸入されました。

銅板や鉛板、鉄板などの金属板も輸入されました。

木造建築の伝統に育まれた日本の大工は、この馴染みのない洋風建築を伝統の側から解釈し、見よう見まねで建設したそうです。

長崎県にある大浦天主堂はこの擬洋風建築で造られました。

明治維新以後、ヨーロッパやアメリカから洋風建築技術が導入され、鉄筋コンクリート作りの建築が輸入されました。

銅板や鉛板、鉄板などの金属板も輸入されました。

木造建築の伝統に育まれた日本の大工は、この馴染みのない洋風建築を伝統の側から解釈し、見よう見まねで建設したそうです。

長崎県にある大浦天主堂はこの擬洋風建築で造られました。

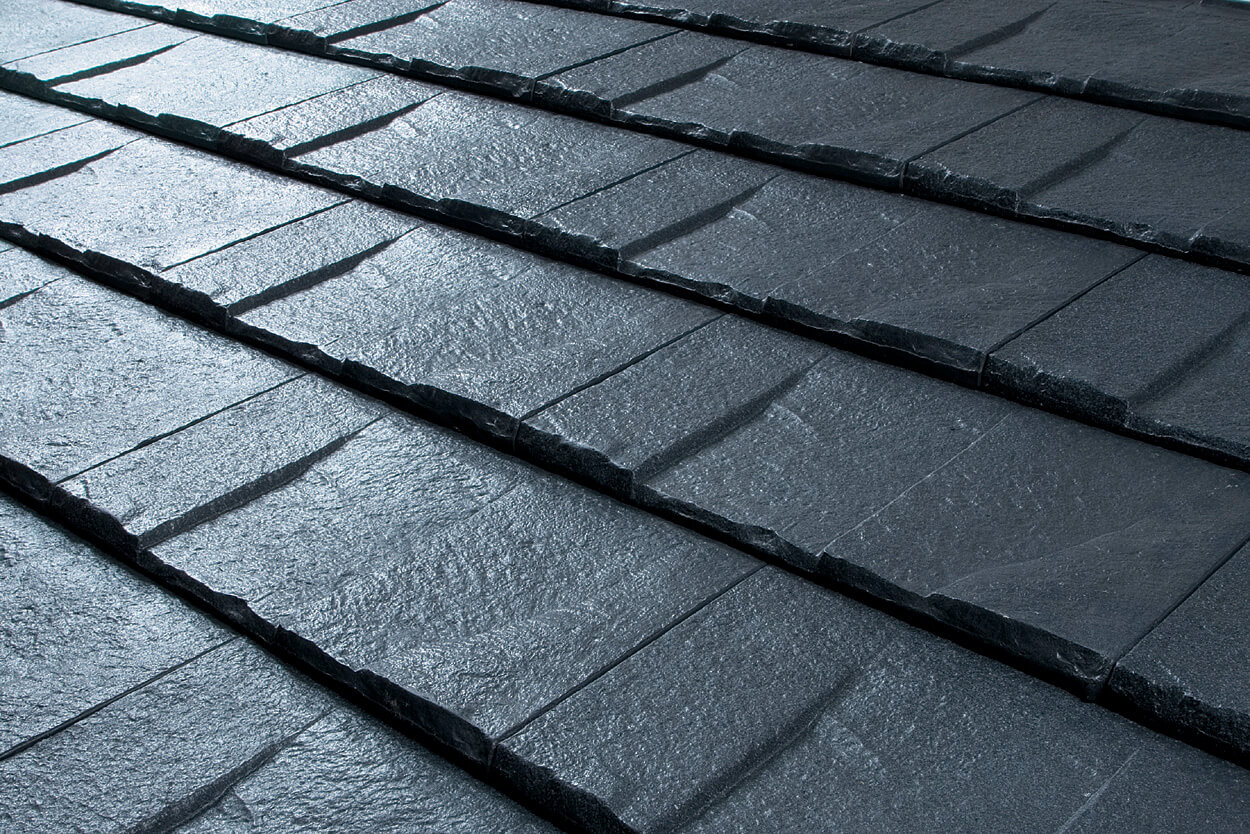

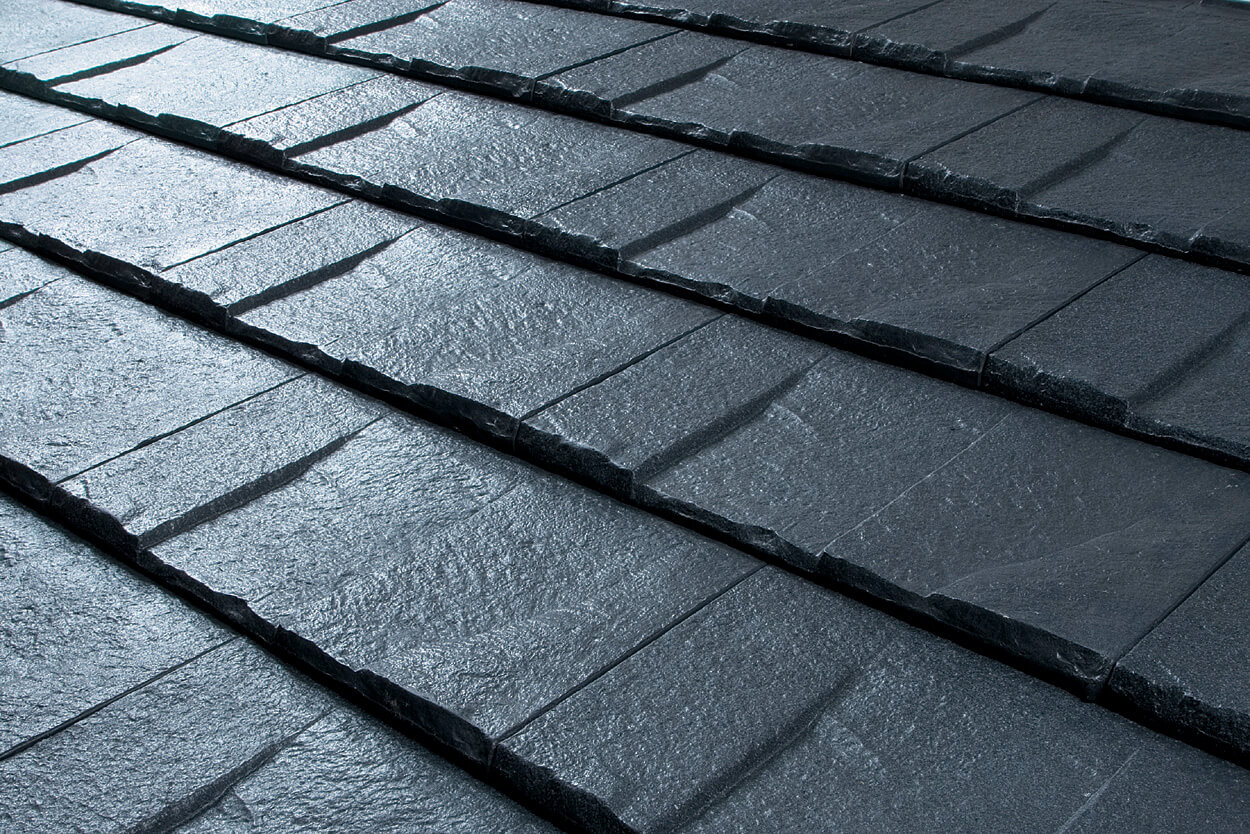

同じく明治時代、日本に「天然スレート」が輸入されました。

天然スレートは、粘板岩(ねんばんがん)と呼ばれる天然の石を加工したもので、石そのものの色合いや風合いを生かし、高級感や重厚感を出すことができます。

塗料を使わないので塗り変えの必要はありませんが、天然の石を使っているため高級品で、希少価値の高い屋根材とされています。

同じく明治時代、日本に「天然スレート」が輸入されました。

天然スレートは、粘板岩(ねんばんがん)と呼ばれる天然の石を加工したもので、石そのものの色合いや風合いを生かし、高級感や重厚感を出すことができます。

塗料を使わないので塗り変えの必要はありませんが、天然の石を使っているため高級品で、希少価値の高い屋根材とされています。

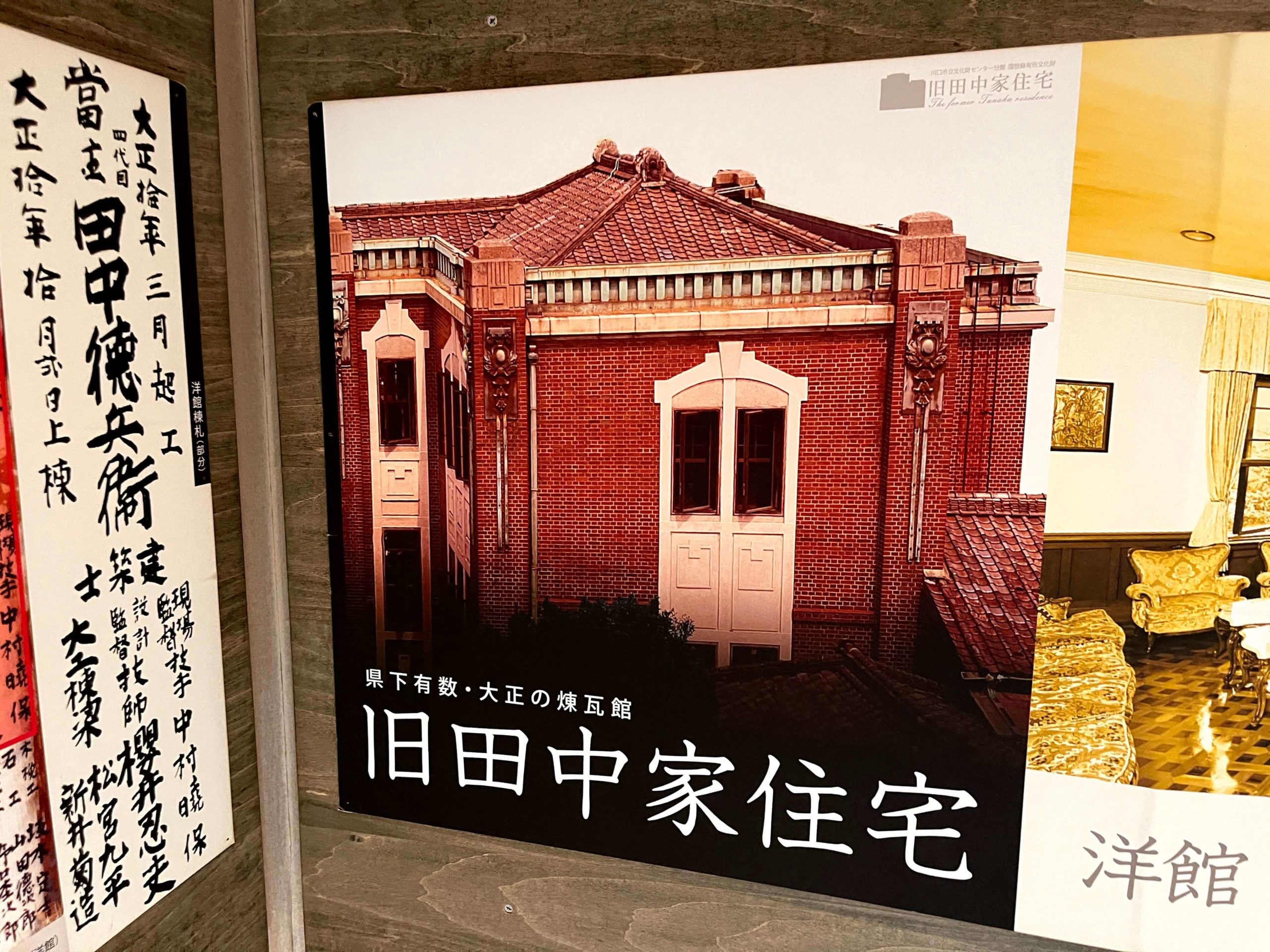

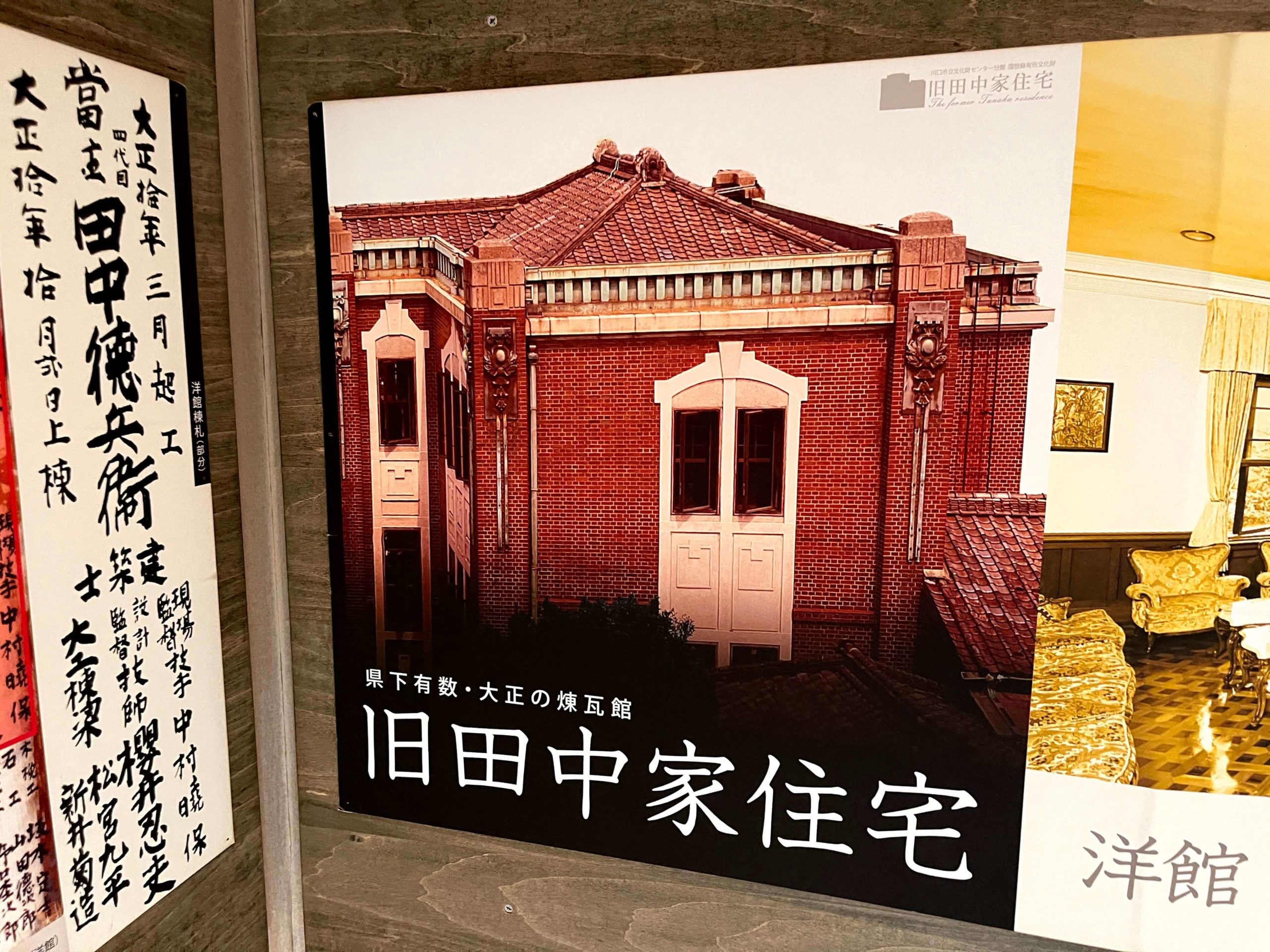

埼玉県川口市にある旧田中家住宅

埼玉県川口市に「旧田中家住宅」という国指定重要文化財があります。大正時代に建設された県下有数の本格的洋風住宅です。田中家は、麦麹味噌の醸造業と材木商を営んでいてとても裕福だったそうです。

この頃には「銅板」が徐々に一般家庭へ普及しました。緑青(ろくしょう:銅が酸化することで生成される錆のこと)の発生が風流だとされ、屋根や雨といの材料として使用されました。

旧田中家でも大屋根は「和瓦」、下屋根は「銅板」が葺いてありました。

この頃には「銅板」が徐々に一般家庭へ普及しました。緑青(ろくしょう:銅が酸化することで生成される錆のこと)の発生が風流だとされ、屋根や雨といの材料として使用されました。旧田中家でも大屋根は「和瓦」、下屋根は「銅板」が葺いてありました。

大正時代が舞台のアニメ「鬼〇の刃」に出てくる主人公が住んでいたお家は「草葺き屋根」、師匠のお家は「板葺き石置き屋根」と思われます。江戸時代に瓦は普及していきましたが、おそらく一般民にはまだまだ草葺き屋根が主流だったと思われます。

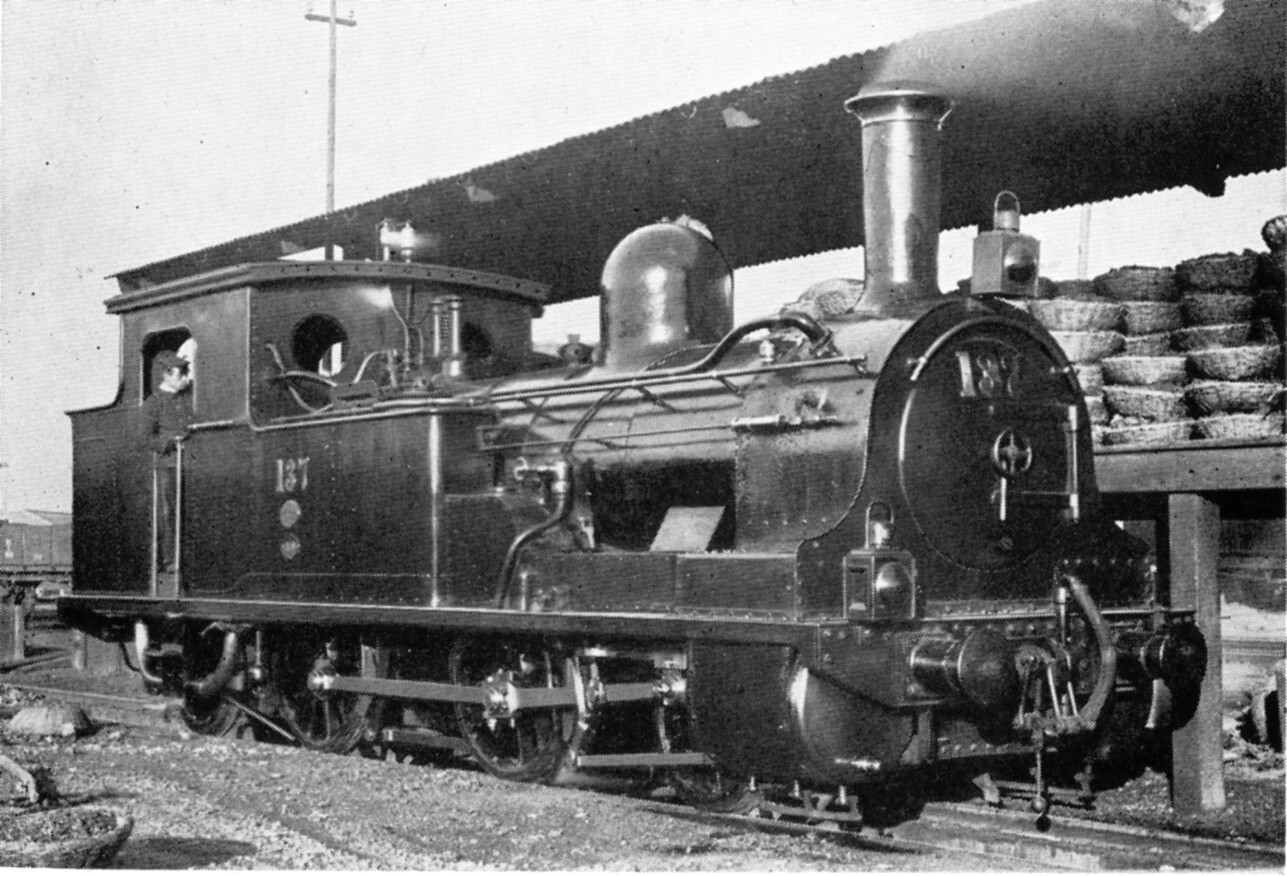

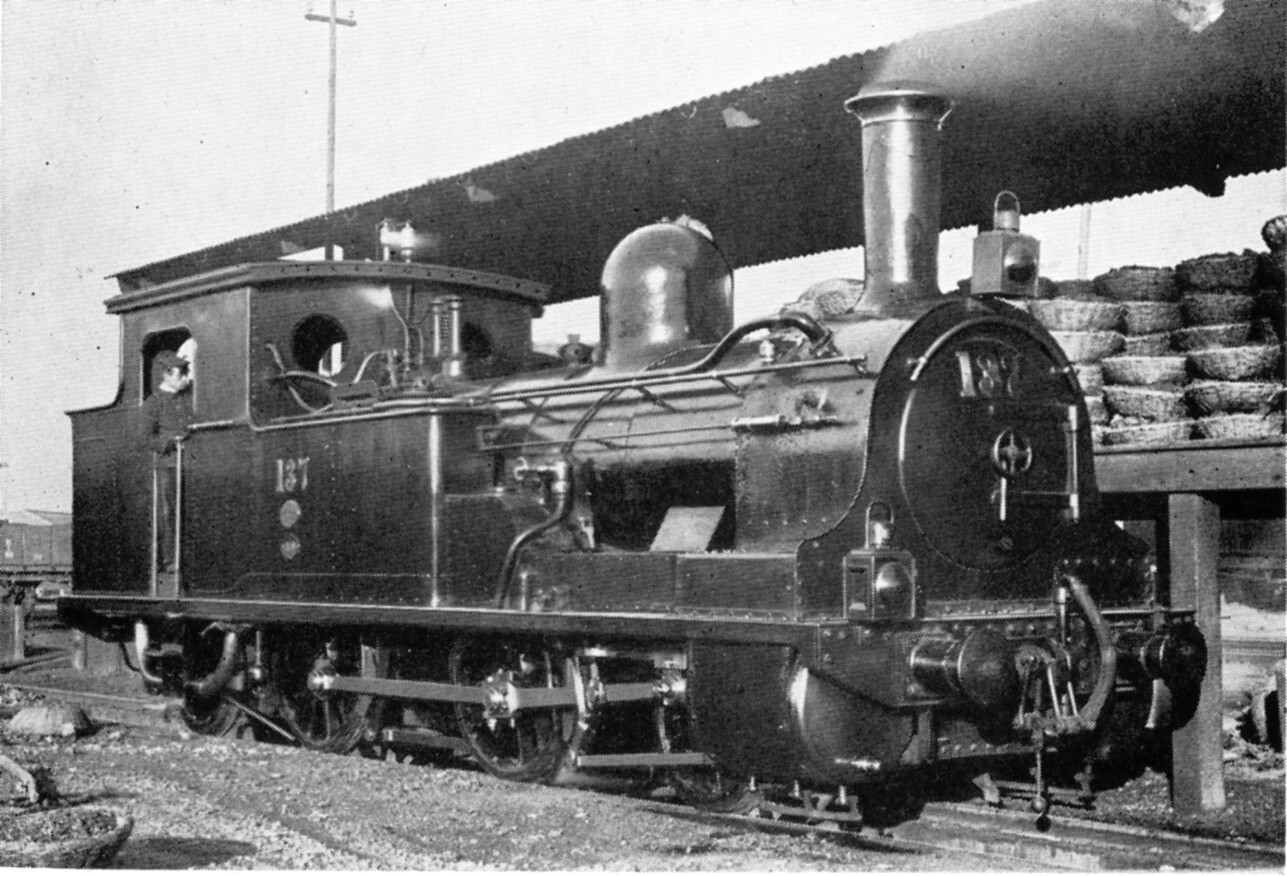

鉄道が全国に広がるにつれ、蒸気機関車が噴き出す火の粉で住宅火災が増えました。そのため、東京に1881年(明治14年)、仙台に1918年(大正7年)に「防火線路並ニ屋上制限令」が施行されました。

鉄道が全国に広がるにつれ、蒸気機関車が噴き出す火の粉で住宅火災が増えました。そのため、東京に1881年(明治14年)、仙台に1918年(大正7年)に「防火線路並ニ屋上制限令」が施行されました。

鉄道の沿線200メートル以内建物はすべて「瓦」や「金属」など不燃性の材料にしなければならなくなり、「トタン」(鉄鋼に亜鉛をメッキ加工した鋼板)の需要が一気に加速しました。鉄道沿線のみならず全国的にも普及したそうです。

※メッキ加工とは、素材を様々な金属皮膜で覆うことによって素材だけでは満たすことのできない特性を付与する表面処理加工のこと

鉄道の沿線200メートル以内建物はすべて「瓦」や「金属」など不燃性の材料にしなければならなくなり、「トタン」(鉄鋼に亜鉛をメッキ加工した鋼板)の需要が一気に加速しました。鉄道沿線のみならず全国的にも普及したそうです。

※メッキ加工とは、素材を様々な金属皮膜で覆うことによって素材だけでは満たすことのできない特性を付与する表面処理加工のこと

「ブリキ屋根」(鉄鋼(鋼板)を純スズでメッキ加工)もありましたが、ブリキは傷つきやすく傷がつくとそこから錆びてしまうため、屋根としてはあまり普及しませんでした。

1923年(大正12年)、関東大震災が起こってからは、落下したら危ない「瓦」より軽量で耐久性・防火性に優れた「トタン」の需要が爆発的に拡大しました。大人気になった「トタン」は全国的に不足、同じように軽量で耐震性が高く防火性もある「石綿スレート」が注目され、全国に普及していきました。

「石綿盤」と名付けられた「石綿スレート」は、1904年(明治37年)に英国から輸入されました。1914年(大正4年)には国内で製造が開始され、1930年代は主原料の石綿を輸入して国内で生産していました。

「石綿盤」と名付けられた「石綿スレート」は、1904年(明治37年)に英国から輸入されました。1914年(大正4年)には国内で製造が開始され、1930年代は主原料の石綿を輸入して国内で生産していました。

戦後、高度成長期を経た日本の屋根材は、目まぐるしく進化を遂げていきます!

昭和から現代

1939年(昭和14年)頃、第二次世界大戦で石綿の配給が止まってしまったため、石綿の代わりに厚みを増して強度を出した「セメント瓦(厚形スレート)」が作られました。当時は四国や九州地方を中心に広く用いられ、全国にも普及しました。

1939年(昭和14年)頃、第二次世界大戦で石綿の配給が止まってしまったため、石綿の代わりに厚みを増して強度を出した「セメント瓦(厚形スレート)」が作られました。当時は四国や九州地方を中心に広く用いられ、全国にも普及しました。

1954年(昭和29年)、三星アスファルトタイル(株)が「アスファルトシングル」の製造を始めました。ベース材がフェルト紙の「アスファルトシングル」は防火性が低く、日本の防火地域や準防火地域では使えませんでした。

その後、ベース材に金属板や金属箔・ガラス繊維を使うなど試行錯誤が繰り返され、1985年(昭和60年)には「三星フネンシングル」の量産が始まりました。

1954年(昭和29年)、三星アスファルトタイル(株)が「アスファルトシングル」の製造を始めました。ベース材がフェルト紙の「アスファルトシングル」は防火性が低く、日本の防火地域や準防火地域では使えませんでした。

その後、ベース材に金属板や金属箔・ガラス繊維を使うなど試行錯誤が繰り返され、1985年(昭和60年)には「三星フネンシングル」の量産が始まりました。

1970年(昭和45年)~1980年(昭和55年)代、「乾式コンクリート瓦」がヨーロッパから輸入されました。「セメント瓦」と並んで流行した「乾式コンクリート瓦」は、色々なメーカーから沢山の製品が販売されました。

1970年(昭和45年)~1980年(昭和55年)代、「乾式コンクリート瓦」がヨーロッパから輸入されました。「セメント瓦」と並んで流行した「乾式コンクリート瓦」は、色々なメーカーから沢山の製品が販売されました。

ここまで沢山の屋根材が出てきたけど、全部覚えてる?

えーっと、「草葺き」「瓦」「金属(銅板・トタンなど)」「石綿スレート」「セメント瓦」「乾式コンクリート瓦」「アスファルトシングル」だよね!

正解♪ここからは近年の話。これらの屋根材がどうなったのかを見てみよう!

草葺きのその後

茅葺き屋根は一度火が付くとあっという間に燃え広がりました。集落が発展して建物が密集する市街地では、耐火性が悪い茅葺き屋根を禁止する区域もありました。農村部では第二次世界大戦後に過疎化が進み、人々が工場で働くことにより屋根の補修や葺き替え時の共同作業が困難になったことと、戦中の茅場荒廃で材料が手に入りにくくなったことから、段々と衰退していきました。

そんな衰退してきた茅葺き屋根ですが、2019年時点で10万棟程存在していると推定されています。写真にある岐阜県の白川郷は、昭和46年に「白川郷荻町集落の自然環境を守る」を発足し、合掌家屋を「売らない」「貸さない」「壊さない」の三原則を作り、地域住民によって保存されてきました。

「白川郷」と富山県の「五箇山」の「合掌作り(茅葺き屋根の伝統建築)」は1995年にユネスコ世界文化遺産に登録されました。一般民家では使われなくなった茅葺き屋根ですが、日本の伝統文化として今も残り続けています。

瓦のその後

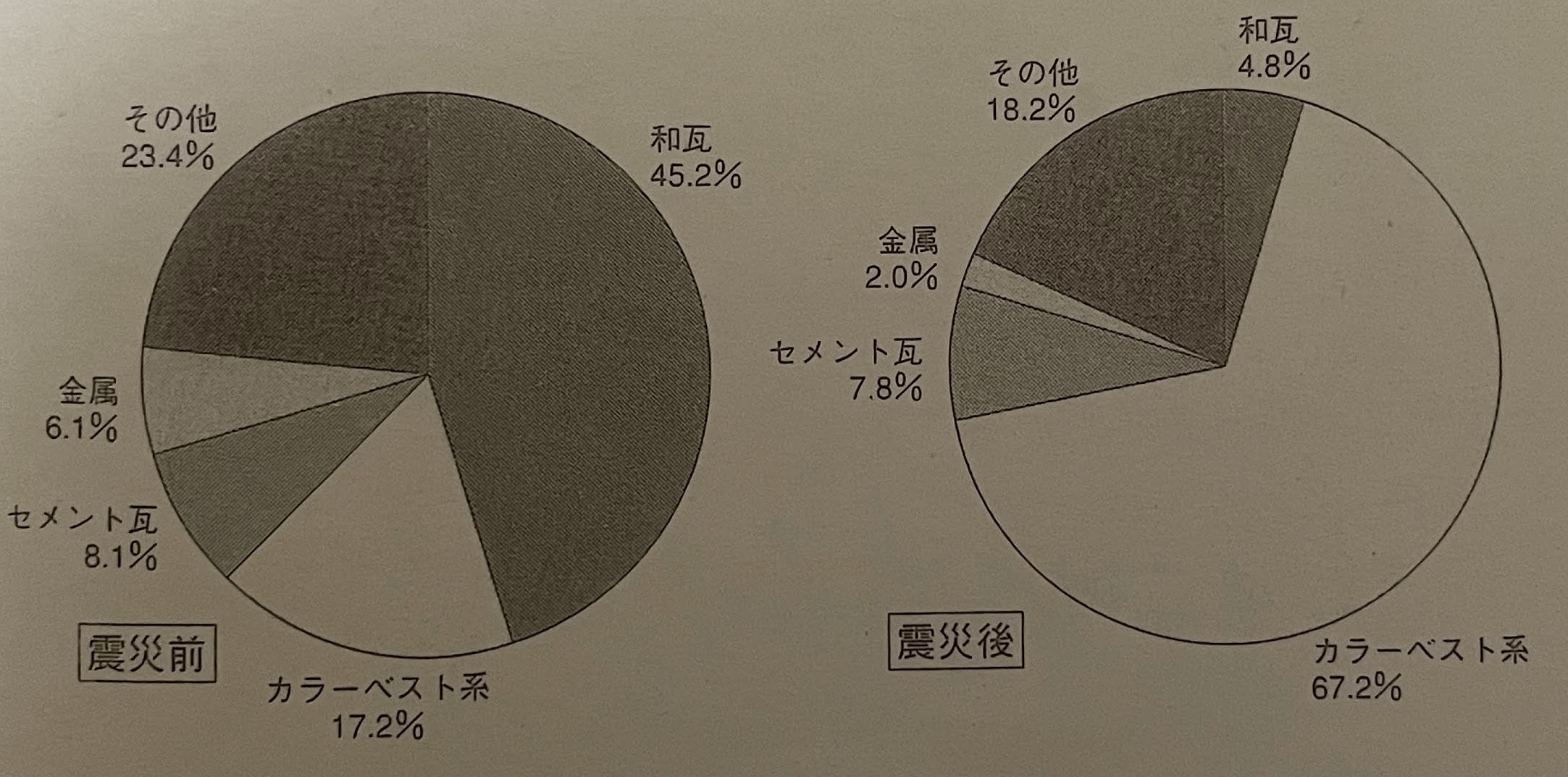

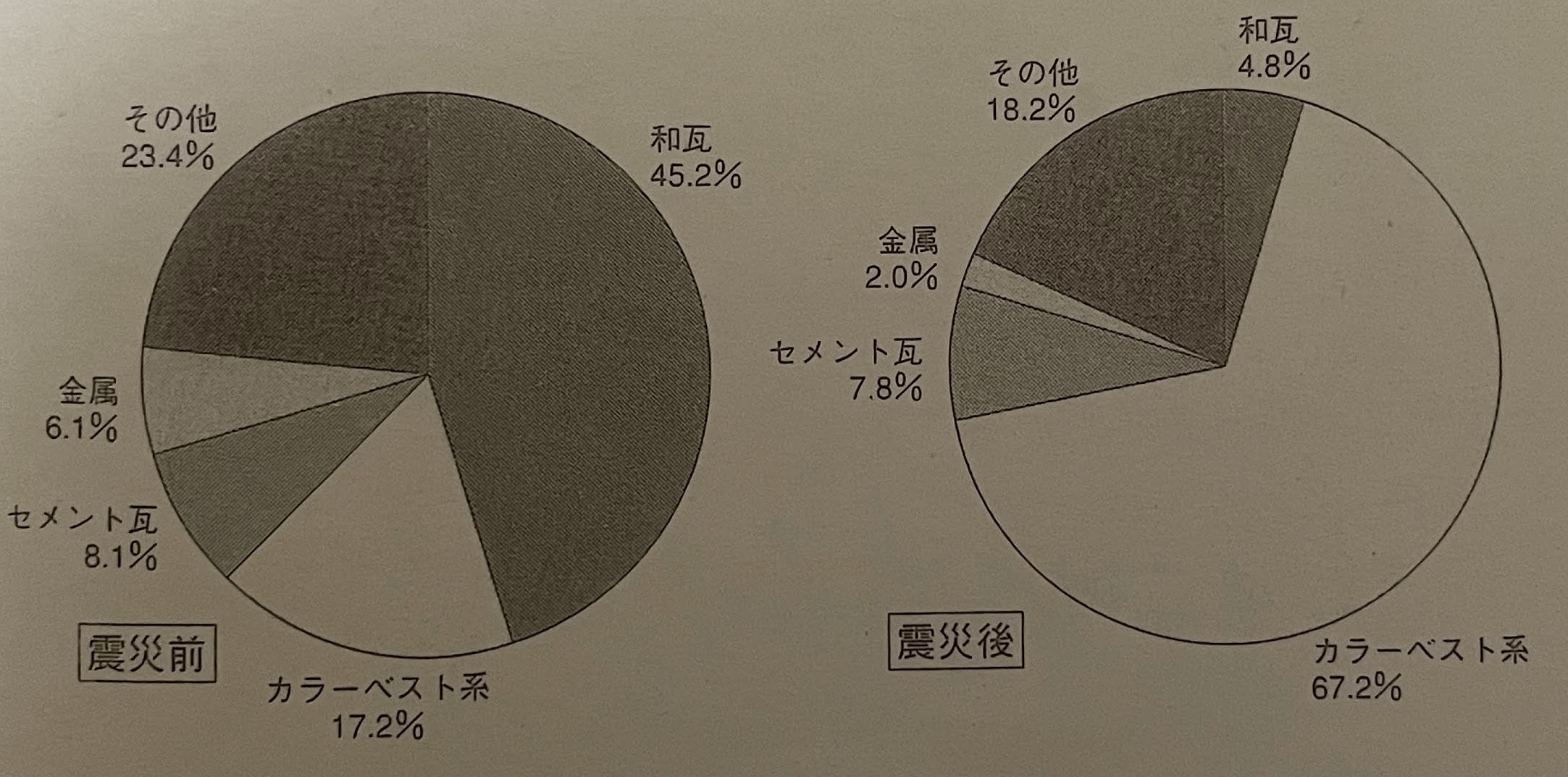

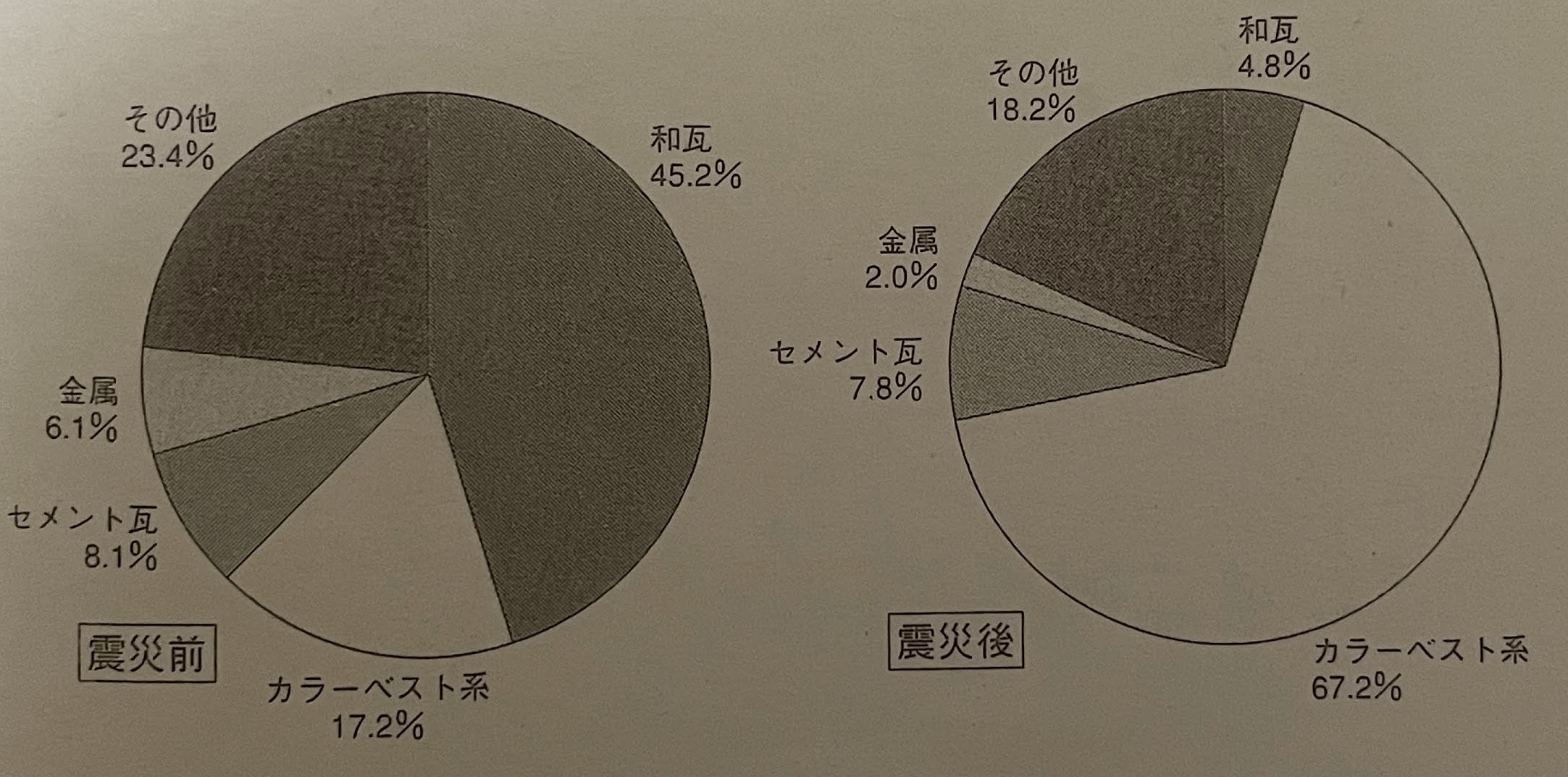

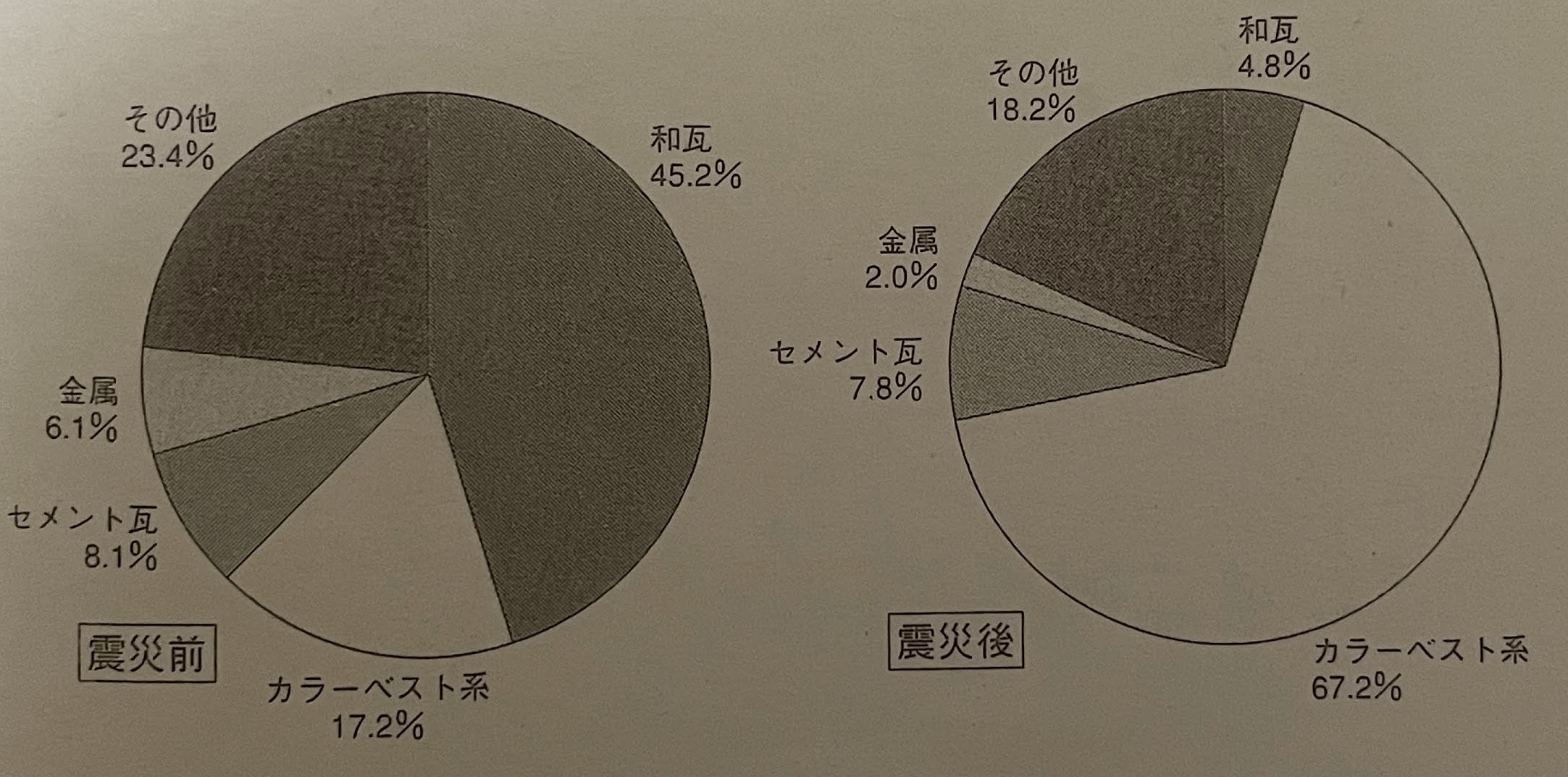

1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災をきっかけに、木造住宅の軽量化が急速に進みました。震災前は使用率45.2%だった「和瓦」は4.8%まで下がり、変わりに「スレート(カラーベスト系)」が使用されるようになりました。

1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災をきっかけに、木造住宅の軽量化が急速に進みました。震災前は使用率45.2%だった「和瓦」は4.8%まで下がり、変わりに「スレート(カラーベスト系)」が使用されるようになりました。

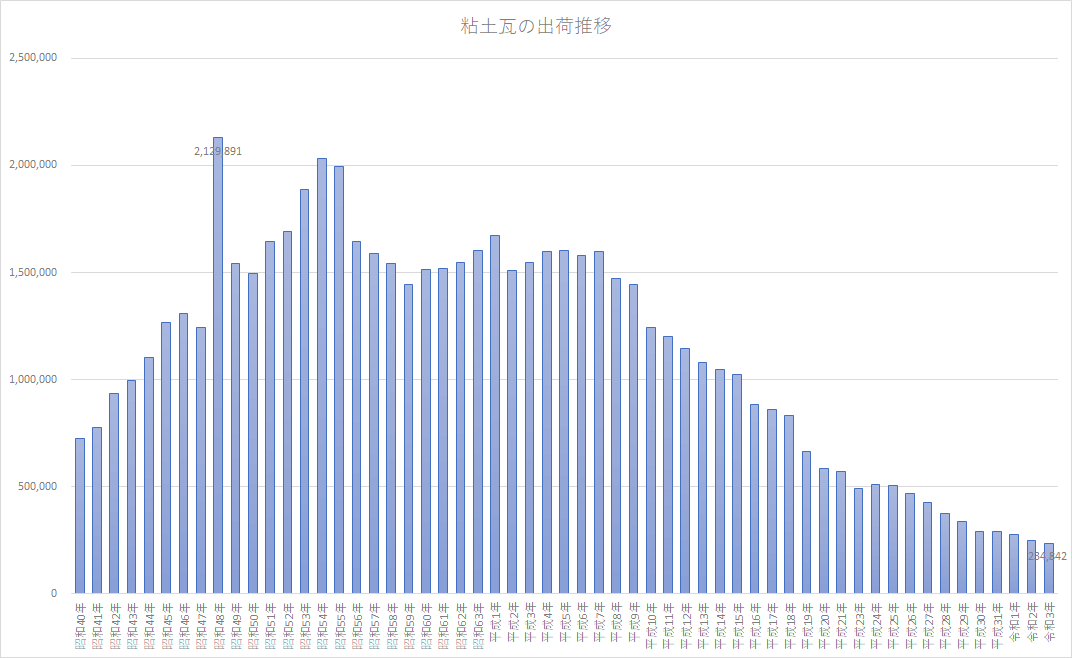

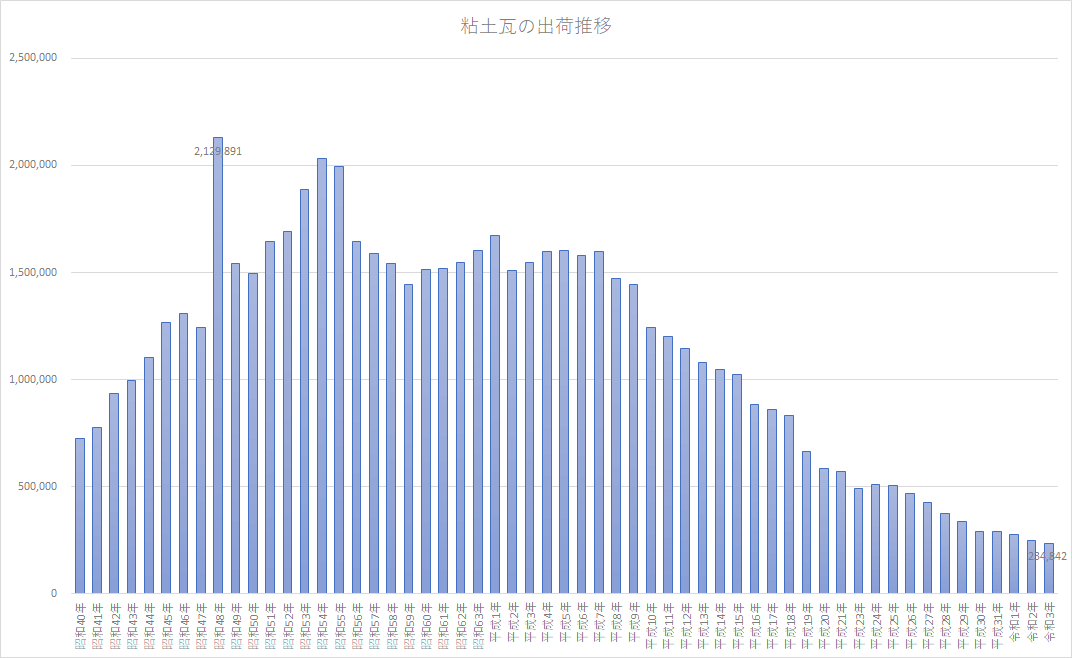

粘土瓦の出荷推移を見ても、平成7年の約16億枚をピークに令和3年には約2億3,500万枚まで減少していることがわかります。

2011年(平成23年)の東日本大震災や2016年(平成28年)の熊本地震など、大きな地震が起こるたびにTVなどで瓦屋根が崩れている報道が流れ「瓦屋根は耐震性がない」というイメージが定着したことも一つの原因ではないかと考えられます。

2011年(平成23年)の東日本大震災や2016年(平成28年)の熊本地震など、大きな地震が起こるたびにTVなどで瓦屋根が崩れている報道が流れ「瓦屋根は耐震性がない」というイメージが定着したことも一つの原因ではないかと考えられます。

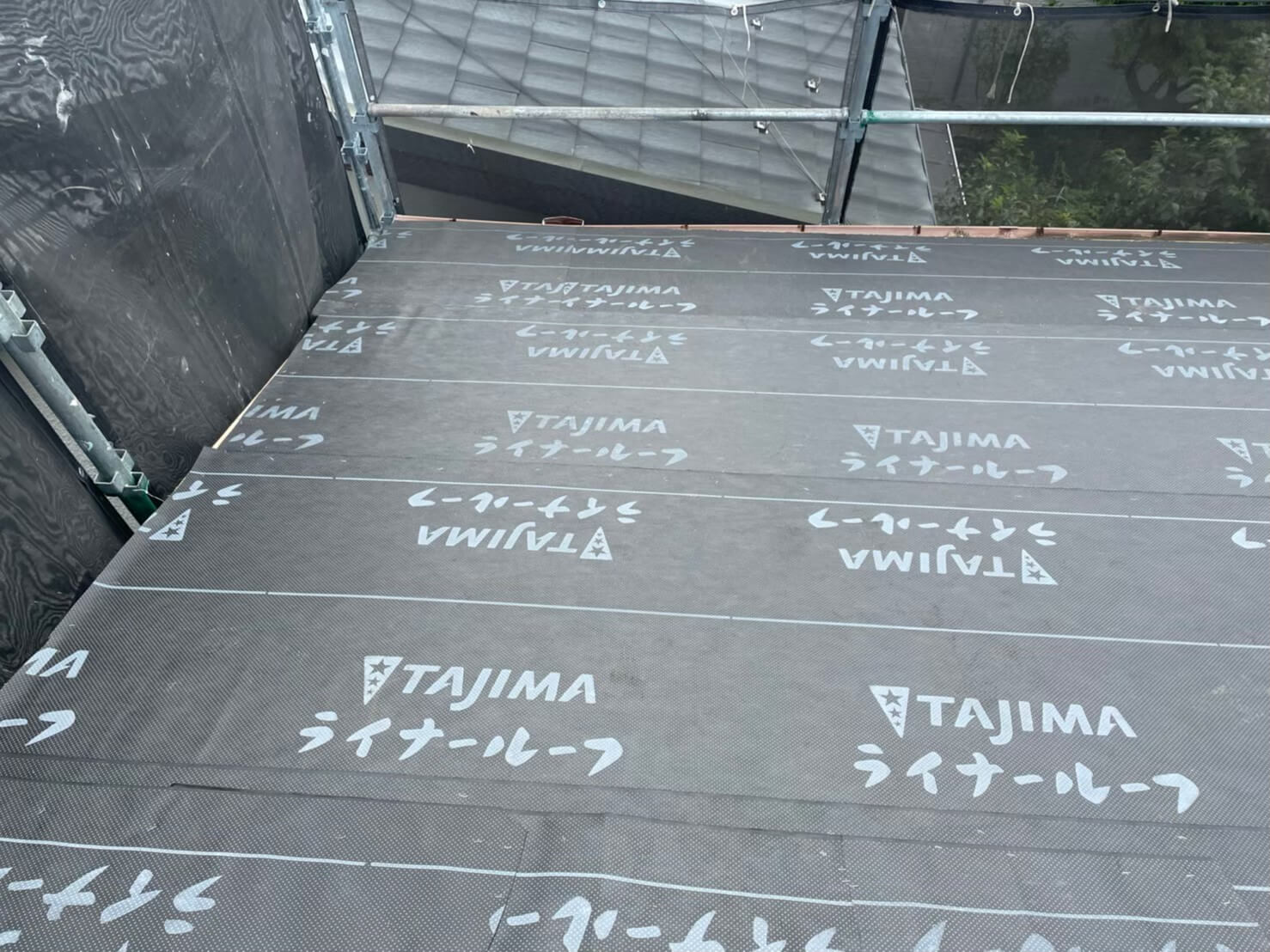

「半永久的にもつ」と言われる「瓦」ですが、瓦屋根の葺き方は「雨水を入れて出す構造」になっているため、瓦の下にある防水シートはどうしても劣化してしまいます。防水シートを直すためには瓦を外さなくてはいけないため、そのタイミングで別の屋根材に葺き替える人が増えています。

「瓦」と同様に耐久性がある新しい屋根材が沢山作られている現代では、「瓦(一般戸建て用)」が生き残っていくのは難しいのかも知れません。

寺院や歴史的建造物など日本の伝統的な建物に使われている「瓦」は、後世にずっと残っていくと信じています

セメント瓦・乾式コンクリート瓦のその後

第二次世界大戦以降、石綿の不足から全国に広く普及した「セメント瓦」と「乾式コンクリート瓦」。

陶器瓦より製造しやすく価格が安かったため、住宅不足だった高度成長期にたくさん使われました。

しかし、陶器瓦の大量生産が可能になり価格差異が無くなる1998年頃から急速にシェアを失いました。

瓦に比べて耐久性が短く、塗装などのメンテナンスが必要な「乾式コンクリート瓦」は現在では多くが廃盤となっています。

しかし、「セメント瓦」は進化を遂げて今でも存在しているよ!

2007年(平成19年)、ケイミュー(株)より「ROOGA(ルーガ)」が発売されました。ルーガは「樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦」と呼ばれ、セメントを原料とした屋根材です。見た目は「瓦」ですが、スレートのように軽いのが特徴です。

材料は変われど見た目は同じ。瓦は永久に不滅です!!

石綿スレートのその後

関東大震災後「トタン」と同じく全国に普及していった「石綿スレート」。

セメントに石綿(アスベスト)を混ぜて圧縮成型したこの「石綿スレート」は、綿の特性と石の特性の両方を持ち合わせ、断熱性・防火性・耐久性が非常に高く、建築材として世界中で爆発的大ヒットになりました。1949年~2004年、日本に輸入されたアスベスト約1,000万トンのうち、9割が建材として使用されたそうです。

関東大震災後「トタン」と同じく全国に普及していった「石綿スレート」。

セメントに石綿(アスベスト)を混ぜて圧縮成型したこの「石綿スレート」は、綿の特性と石の特性の両方を持ち合わせ、断熱性・防火性・耐久性が非常に高く、建築材として世界中で爆発的大ヒットになりました。1949年~2004年、日本に輸入されたアスベスト約1,000万トンのうち、9割が建材として使用されたそうです。

しかし、アスベストによる労働災害の認識は古くからあったようで、日本でも1937年(昭和12年)に調査が行われ「石綿肺」の発症が確認されてました。

石綿肺は、アスベストによる長期にわたる肺の炎症と肺線維症のことである。症状は息切れ、咳、喘息、胸痛があげられる。合併症には肺癌、中皮腫、肺性心疾患があげられる。

wikipediaより

1975年(昭和50年)、「特定化学物質等障害予防規則の改正」が施行され、アスベストの含有率が5%を超える吹き付け作業が禁止されました。ただ、当時はアスベストを大量に取り扱う労働者のみの職業病とみなされ、健康被害として社会問題となったのは、ずっと後の2005年「クボタショック」でした。

クボタショックとは、2005年6月29日に毎日新聞が兵庫県尼崎市の大手機械メーカー・クボタの旧神崎工場の周辺住民にアスベスト(石綿)疾患が発生していると報道したことを契機として、社会的なアスベスト健康被害の問題が急浮上してきた現象である。

wikipediaより

2004年(平成16年)、「労働安全衛生法施行令」の改正によって、アスベストの含有量が1%を超える建設材、資材の製造・販売が禁止されました。

2006年(平成18年)には、アスベスト含有量0.1%を超える石綿含有製品の製造、輸入、使用が禁止されました。

しかし、急にアスベストを抜いて作られた「代替品スレート」は、耐久性に問題があり、さらなる問題に発展するんだ!

急にアスベスト抜きで作られた「代替品スレート」は耐久性が著しく低く、製造から8年~10年くらいすると色褪せやひび割れ・大きな欠けなどの不具合が起こることがわかりました。下記はその代表的な屋根材です。

2000年前後に建てられたお家はこの屋根材の可能性が高いよ。

代替品スレート(ノンアスベストのスレート屋根)は2006年頃に生産を終了しています。それ以降に発売されたノンアスベストのスレート屋根は製造から15年位経ちますが、今のところ不具合の報告はありません。

アスファルトシングルのその後

2002年(平成14年)、旭ファイバーグラス株式会社が「オークリッジブランド」のシングル材を発売しました。米国企業が日本でシングル材を発売するのはこれが初めてでした。

※「オークリッジプロ」は2010年に取扱いを終了しています。

2002年(平成14年)、旭ファイバーグラス株式会社が「オークリッジブランド」のシングル材を発売しました。米国企業が日本でシングル材を発売するのはこれが初めてでした。

※「オークリッジプロ」は2010年に取扱いを終了しています。

2011年(平成23年)、田島ルーフィング株式会社の「三星シングル」がグッドデザイン賞を受賞しました。

2011年(平成23年)、田島ルーフィング株式会社の「三星シングル」がグッドデザイン賞を受賞しました。

低価格で施工性が高くオシャレな「アスファルトシングル」。近年では建売住宅でしばしば目にしますが、日本でのシェア率は約5%と言われています。(アメリカでは80%以上)

今後のシェア率はどうなっていくのか、どのような進化と発展を遂げるのか、とても楽しみな屋根材です。

金属のその後

防火性に優れた「トタン」でしたが金属なので錆びやすく、特に1960年代から世界中で酸性雨が社会問題化することで、「トタン」の脆弱性が注目されるようになり、1972年にアメリカで「ガルバリウム鋼板」が開発されました。

「ガルバリウム」とは、亜鉛メッキ鋼板に亜鉛43%・アルミ55%・シリコン1.6%の合金層を加工した鋼板です。ガルバ、ガルバニウム、GL鋼板などとも呼ばれます。

亜鉛メッキ鋼板の犠牲防食機能(傷がついても亜鉛が先に溶け出して鉄を腐食から守る)と、アルミニウムの熱に強く長期耐久性と耐熱性を併せ持ち、トタンの約3~6倍の耐久性が期待できる新しい屋根素材です。

「ガルバリウム」とは、亜鉛メッキ鋼板に亜鉛43%・アルミ55%・シリコン1.6%の合金層を加工した鋼板です。ガルバ、ガルバニウム、GL鋼板などとも呼ばれます。

亜鉛メッキ鋼板の犠牲防食機能(傷がついても亜鉛が先に溶け出して鉄を腐食から守る)と、アルミニウムの熱に強く長期耐久性と耐熱性を併せ持ち、トタンの約3~6倍の耐久性が期待できる新しい屋根素材です。

1982年(昭和57年)、現日鉄鋼板株式会社が「ガルバリウム鋼板」(高耐食性めっき鋼板)を日本で初めて商品化しました。この頃から、金属屋根は「トタン」から「ガルバリウム鋼板」へ移行していきます。

「ガルバリウム鋼板」の発売から約30年後の2013年(平成25年)、同じく日鉄鋼板株式会社より「スーパーガルバリウム鋼板(SGL鋼板)」が誕生しました。

やねかべマイスターが取り扱っている「ニチハ(株)の横暖ルーフ」や「IG工業のスーパーガルテクト」などは、この「ガルバリウム鋼板」や「スーパーガルバリウム鋼板」を使って作られています。

- 2000年(平成12年) ニチハ(株) 横暖ルーフ(GL鋼板)発売

- 2006年(平成18年) IG工業 ガルテクト(GL鋼板)発売

- 2016年(平成28年) ニチハ(株) 横暖ルーフプレミアムシリーズ(SGL鋼板)発売

- 同じく2016年(平成28年) IG工業 スーパーガルテクト(SGL鋼板)発売

屋根材の未来

屋根材は、天災(火事や地震)や自然現象(サビや劣化)、人災(戦争など)との戦いで進化していったんだね!

ここからは少し、屋根材の未来について考えてみよう

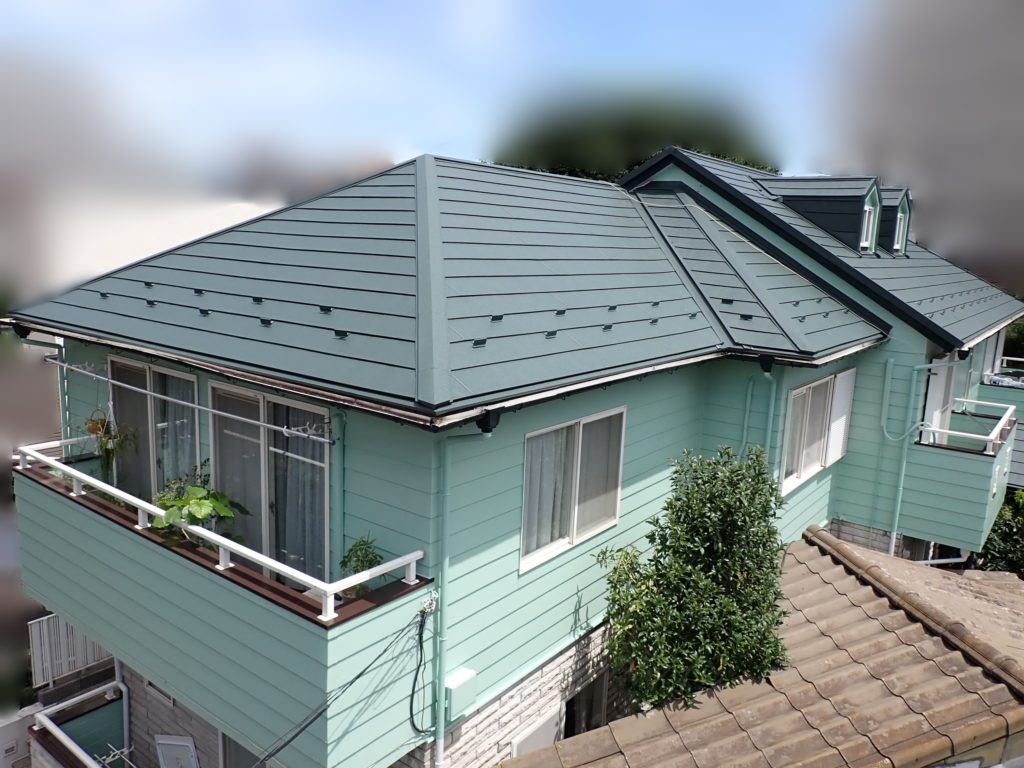

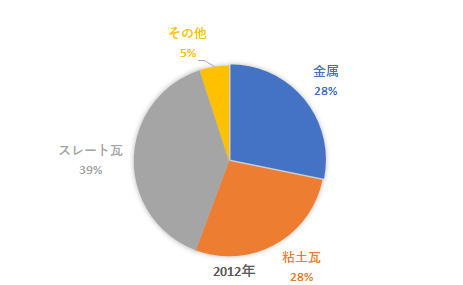

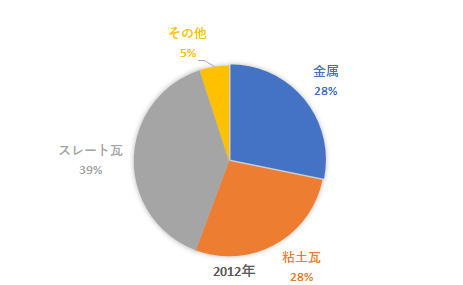

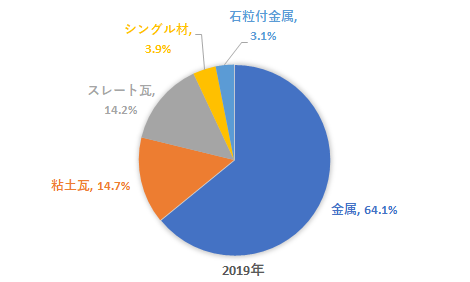

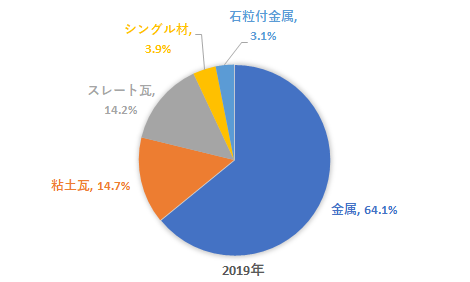

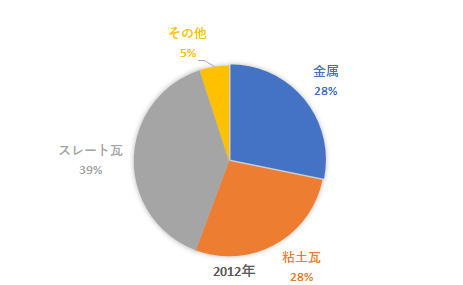

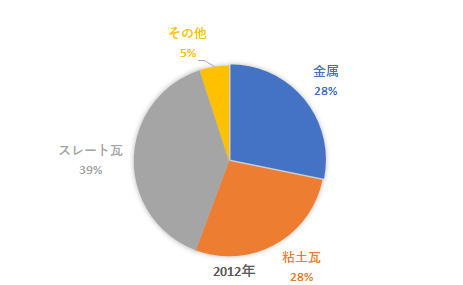

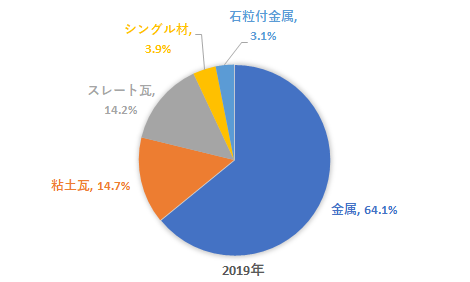

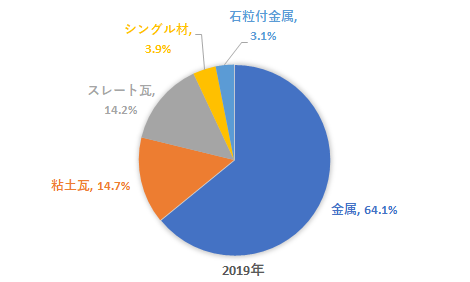

2012年(平成24年)、屋根リフォーム市場における屋根材シェア率28%だった金属屋根は、2019年(平成31年)にはスレート屋根を抜いて64.1%になりました。

これは「10年ごとに足場代と塗装費用をかけるなら、1回の工事で25年以上メンテナンス不要の金属屋根にした方が最終的にコストダウンに繋がる」という情報が少しずつ浸透していっているからかも知れません。

下記の写真は全て金属屋根です。ぱっと見では金属とわからないものもあると思います。

今や金属屋根で「和瓦」や「洋瓦」も現わせるようになりました。

製鋼技術のすばらしい進歩によって、「軽くて(高耐震)丈夫で(高耐食)長持ち(高耐久)」になった現代の金属屋根は、全ての屋根材の代わりに成りうる可能性を秘めている次世代の屋根材になると考えられます。

ここまで読んでくれてありがとう~☆

屋根のことなら知識と経験豊富な「やねかべマイスター」にぜひお任せください♪

あわせて読みたいおすすめ記事